ルネサンス時代のイギリス。売れない劇作家ニックはノストラダムスのお告げに従い、世界初のミュージカル『オムレット』に取り組む。

一方、売れっ子劇作家のシェイクスピアはニックの弟ナイジェルから次作のヒントを得ようと、ニックたちの劇団に潜入。

ニックの妻ビーの活躍(?)やナイジェルの恋も絡まり、作家たちの創作バトルはとんでもないことに…?!

シェイクスピア作品からミュージカルまで、様々な演劇ネタをふんだんに盛り込んだミュージカル・コメディとして2015年にブロードウェイで開幕、トニー賞9部門ノミネート、1部門受賞を果たした『サムシング・ロッテン!』が、久々に日本で上演。演出の福田雄一さんとともに主人公・ニック役で続投するのが、中川晃教さんです。

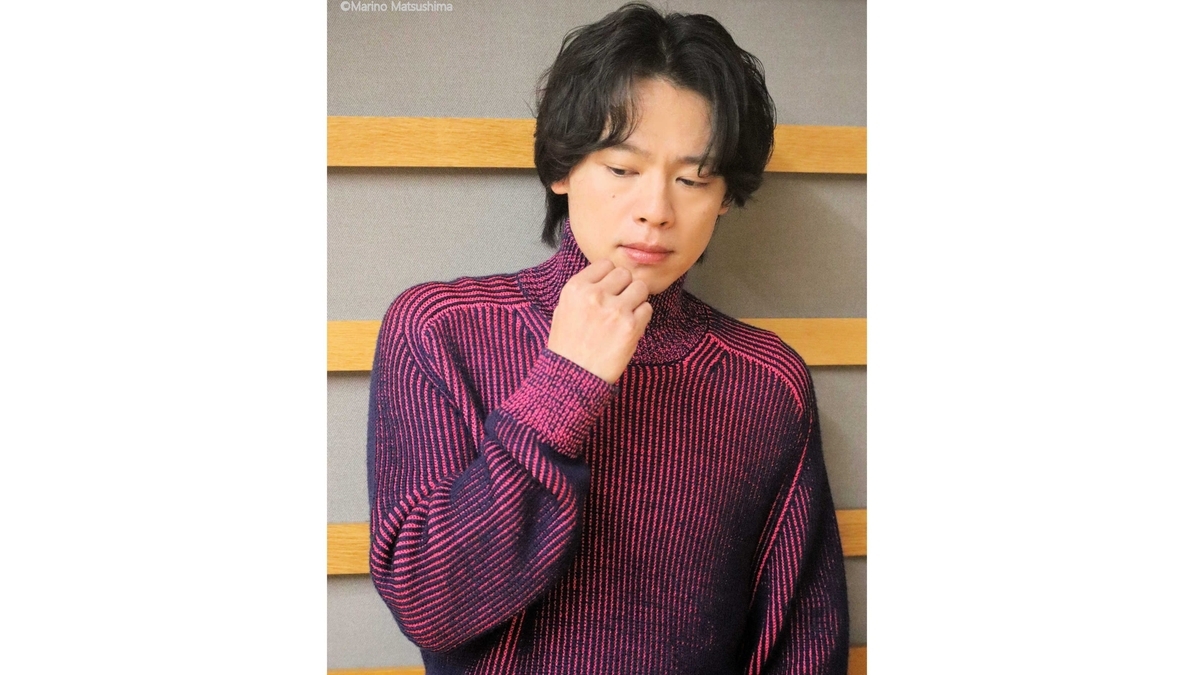

この夏には『ジャージーボーイズ』で存分に美声を聴かせた中川さんですが、本作では次々とピンチに見舞われる劇作家役で、舞台狭しと駆け回る⁈ 『フランケンシュタイン』での共演も記憶に新しい“盟友”加藤和樹さんをシェイクスピア役に迎え、この年末年始をとびきり楽しいものにと気概充分の中川さんに、お話をうかがいました。

(前半が共同インタビューの一部抜粋、後半が個別インタビューです)

(共同インタビューより)

プライベートでは相思相愛(⁈)の(加藤)和樹さんとの対立関係に

ご期待ください(笑)

――本作の概要と観どころをお教えいただけますか?

「本作は年末年始に上演されるのですが、これは絶対見ないとダメです。お勧めです。大プッシュです(笑)。

日本では年末年始に、伝統芸能やコンサートなどに行く文化がありますよね。本作はミュージカルですが、家族で観ても本当に面白い作品です。

シェイクスピアに『ハムレット』という作品があるということだけ知っておいていただければ、あとは何もいらなくて、その『ハムレット』と“オムレット(オムレツ)”を間違えて、一生懸命オムレツを作るミュージカルを作って大失敗するさまを楽しんでいただける、本当に見やすい作品です。

何も準備しなくても楽しめるのもいいなと思いますし、タップのシーンがあるのですが、一人で踊るのではなく、全員でタップを踏んで踊るってスケール感、華やかさもミュージカルの醍醐味だと思います。そういうミュージカルの“真髄”もしっかりと押さえている作品です」

――ニックという役柄に感じている部分、再演で深めたいなというものがありましたら教えてください。

「ニックは弟のナイジェルともども劇作家なのですが、同業のシェイクスピアが大っ嫌いなんです。このシェイクスピア役を今回演じるのが、加藤和樹さん。

プライベートでは僕ら、お互いに“大好き”という関係性なので(笑)、その真逆をやるっていうのが面白くて。和樹さんと僕って、こういう組み合わせをいただくことが多いんです(笑)。

ナイジェル役の大東立樹さんとは初めましてですが、今まで共演させていただいて信頼関係を築いてきた方々も多くいらっしゃいます。福田さんの演出のもと、皆でこの作品の面白さを再構築できるのが楽しみです。

僕はニックという役はいわゆる物語を引っ張っていくような役ではなく、どちらかというと自分の不甲斐なさみたいなものにがんじがらめになって、なんとかしなくちゃと焦りながら間違ったチョイスをしてしまう、そんな人間臭さのあるキャラクターなのかなと思っています。

周りの皆さんとのバランスの中で、このニックの人間くささみたいなものが見えてくるのかなと思うので、今回のこのメンバーでどんなニックが新たに生まれるかを含めて、進化をしていけたらいいなと思っています」

――加藤和樹さんとは何度も共演し、交流もあるかと思いますが、本作についてお話はされていますか?

「二人とも避けていますね(笑)。どこか身構えるものが、他の作品で共演する時とこの作品で共演するのとでは、僕たち、ちょっと違うんじゃないでしょうか。

というのは、演出が福田(雄一)さんじゃないですか。和樹さんにとって福田さん演出は、ミュージカルでは初めてだと思います。

和樹さんはこれまできっと福田さんの作品をご覧になっていると思いますが、それらを見れば見るほど、彼の中で“僕は何をやるんだろう”とか“これができるのだろうか”といったことが浮かんでいるのかな。彼がナルシストのシェイクスピアをどう演じ切るんだろうと想像したり妄想したりして僕はニヤニヤしてしまうし(笑)、作品について話したいなと思うんだけど、話せる空気じゃないというか、それ以上触れないでみたいな感じがあります。相当な振り幅を心して挑まなければいけないと思っているのかな、なんて勝手に僕は感じました。

この作品の中におけるシェイクスピアは、めちゃくちゃかっこいい存在だと思うんです。ただ、皆さん和樹さん×コメディってピンとこないかもしれないけれど、あの方、相当面白いです!何というか、あんなにかっこいいのにちょっと面白いというか、笑いがこみ上げずにはいられない言葉遣いをされることがあるんですよ。彼としては真面目に話してるから、笑わないでグッとこらえていますが、僕は心の中では笑っていて、彼の面白さには僕なりに気づいています。

そんな和樹さんとこのシェイクスピアが掛け合わさったら、どんな新しい扉が開かれるんだろう、という気がします。

プライベートでは相思相愛(⁈)の僕らが、ここでは作家として最高の作品を残したいがため、互いをけちょんけちょんにののしりあう。お互い志すものがあって、ニックはそんなシェイクスピアの苦悩が全く見えていなくて、鼻につくところしか目に入ってきていないんですね。そんなところも含めて、『フランケンシュタイン』に次いで、今回の僕らをぜひ観にいらしてください」

――音楽についてですが、本作は、中川さんが出演された『モーツァルト!』のようなメロディー主導の音楽ではなく、典型的なミュージカル・コメディ的な楽曲に彩られていますが、歌われていていかがですか?(質問・松島)

「僕も、本作の音楽は見事に、コメディを体現している音楽だなと思っています。全編通してウキウキしたり、すごくリズミカルな楽曲が多いですよね。

それも最近のドラムやギターを使ったポップス寄りな楽曲ではなく、どちらかというとちょっとオーケストレーション的なアンサンブルで聴かせています。ミュージカルの王道のテンポの良さというか、リズミカルな音楽というか。そういう作品って意外と最近あまり上演されていない気がして。『プロデューサーズ』くらいかな?

だからそういう意味では、“これぞミュージカル”みたいな王道感はありますよね。

でも歌っている僕たちは、めちゃくちゃ難しいんです。音符だけ見ると半音全音の行き来がすごくて、これよほどピッチ良くないと歌えないよね、という音程がいっぱいあります。そこにさらに日本語の歌詞が加わると、また印象が変わって来るけれど、そんなことにとらわれていたら、ちょっと歌えないですね。もしかしたらオリジナルのサントラを聴いている印象と、私たちが日本語で歌う時の印象は若干違ってくるのかなと思っています。言葉が違うから当然のことではありますが。

この作品の場合は、英語のオリジナルに寄せていこうとする作品ではなく、それより、もうちょっと大切なものがあるんじゃないかな、と思わせてくれています。“歌っている”という意識よりも、“話している”意識に近いような感覚のナンバーが多いのかな。ゆったりした曲、“歌い上げます”みたいな曲が僕のキャラクターにはないんです。まさにスピーチ・クオリティというところが、この作品の音楽のいいところだと思います。

あと、歌だけでなく、アンサンブルの華やかなダンスを交えた、豪華な楽曲も特徴です。中でもやっぱりシェイクスピアの“Will Power”は、キラー・ナンバーじゃないかな。一気に(場内の温度が)上がると思います」

(個別インタビュー)

“ピント”をしっかり合わせて、人物を作ることを

大切にしています

――前回の公演についてはご自身の中で、どんな思い出が残っていますか?

「とても楽しくやり終えたという記憶があります。2016年に『ジャージー・ボーイズ』をやらせていただいて、その翌々翌年ぐらいに出演したのが本作。当時は30代、それまで経験させていただいてきたこと一つ一つが僕の礎になりつつあって、冷静に自分を振り返りながら、なんとなくつかみかけてきていた“コメディの面白さ”をもっと自分のものにしたいと思っていたタイミングだったので、コメディでなければ経験できないことに挑戦しようという思いで挑んでいました。

幕が開くとお客様がこの作品の良さに気づいてくださって、日増しにチケットも伸びていって。大阪で千穐楽を迎えた時は、すごく名残惜しい気持ちでした。

作品によっては千穐楽を迎えた時に、ああやっと終わったと安堵感を感じる時もあります。『サムシング・ロッテン!』はそれに加えて、“大変だったけど、この景色が見られて良かった、またやりたい”という思いに達することができました。あまりそういう風に思った作品が多かったわけではないので、僕にとっては珍しい作品です」

――最近では『SONG WRITERS』でもコミカルなお芝居をされていて、コメディがフィットしているようにお見受けしますが、中川さんにとって、“コメディの極意”とはどういったものでしょうか?

「いろんな作品でコメディの勉強をさせていただいていますが、例えていうなら…、映写機が壁に画面を映し出す時、ピントを合わせますよね。 そこに映そうとしていた文字が、輪郭がしっかりと出れば読めるけれど、ちょっとピントがずれているとボヤボヤっとして、ちょっと読みづらいですよね。

そのピントがピタッとはまった瞬間、カチッとはまる感じ、振り幅が、コメディでは“ベストな振り幅”でなければいけない。そしてその“ベスト”は、俳優自身が“この役柄はこういう性格だから、こういうことをやってしまう”と演じて、“それに対して、本人はやっているという自覚がなく、無自覚だから次の難題が起こる”…というふうに見えていきます。だから本人はすごく悲しかったり辛いなかで頑張っているけれど、それを見守るお客様には滑稽に思え、笑えてしまう。そして“頑張れ”と応援したくなってしまうのだと思います。

どんな人間にもその人ならではの持ち味があるので、誰を演じる時でも、“この人物のジャストの振り幅はどこだろう”と毎回、迷います。稽古場で答えが出ず、お客様が(客席に)入った時に、(リアクションによって)やっぱり合っていたんだとわかる時もあります。いろんなことを反芻しながら、ちょっとずつ前進してきた自分がいるという感覚がありますね。

僕は、やっぱりコメディは、芝居だなと感じます。笑いと涙という対極な感情が、コメディの中にはある。(見ている)人が笑う時、当人は思い悩んでいたり、絶望の淵に立たされていたりするというのがコメディの中ではよく起こっていて、笑いが涙になり、涙が笑いになる。だからコメディは笑えるものであると同時に、感動を与えるものなのでしょうね。

僕がストレートプレイをいくつか経験させていただいた中に、伊坂幸太郎さん原作の『死神の精度』という作品があって、僕のコメディのルーツはそこにあると思っています。この舞台自体はコメディ作品ではなく、僕はチンピラの役だったのですが、ある日、客席に足を向けて、自分で毛布をかぶって寝るというシーンで、役としてやっているつもりだけど、自分の日頃の癖が出てしまった行動があったんです。足から毛布をかぶる時、ちょっと足だけ出したいことってあるじゃないですか。それで、つま先でポンってはねたら、毛布がめくれて、結構派手な靴下をはいていたので、それを観てお客さんが笑ったんですよ。

偶発的にやってしまったことだったので、これは怒られるかもと思ったのですが、終わった後、演出家からは“面白かった”と言っていただけて。狙ったわけではない、自然な行動からも笑いって起こるんだな、ととても印象に残りました。

でも、基本的な役作り、さっき話したような“ピント”をしっかりと持って、その人間を作っていく、コメディを作っていくというのが、僕にとってのコメディの考え方になっています」

――中川さんがコメディをなさっている時に客席で安心して拝見出来る要素に、“言葉の明瞭さ”があります。どの一言もクリアに聞こえることで、面白さを聞き逃さずに観られるという安心感があるのですが、ご自身の中でも意識されていますか?

「そうですね。ボイス・トレーナーの先生がよくおっしゃるのですが、ポップスは、そのアーティストの歌なので、その人の味となって聞こえてくるところに良さがあるし、オペラは、もちろん歌詞も大事だけど、それ以上に響きの美しさが求められる。ではミュージカルでは何が求められるかというと、やはり何を言ってるかがわからないと、お客様の頭に物語が入ってこないから、やっぱり滑舌が大事だよ、と。

これは当たり前のようで、実はすごく難しいと僕は思っています。

やっぱりミュージカルというものは西洋から入ってきているものなので、言語が違いますよね。日本語ってどうしても曇ってしまうというか、もごもごしてしまいがちなところがあって、それはその民族の文化が重なってくるのかもしれません。

深いテーマになってしまうんだけど、日本人の特徴がそういうところにあるがゆえに、早口で歌うとなると、翻訳の問題は置いておいたとして、やっぱり歌う方が相当意識しないと、何を喋っていて何を表現してるのかわからない。そういうことが少なからず起こるのが、ミュージカルの難しいところだなといつも感じます。

そういう意味で、言葉とか滑舌は大切にしていますが、役によっては(明瞭に)「私は!」と発音しても、そういうキャラじゃなかったらおかしくなってしまうこともあります。その役として、お客様にどのようにきちんと言葉を届けながら演じていくのか、というのは毎回、役ごとに悩んでいますし、悩むということも大切にしたいなと思っています」

――今回は再演ですが、これまでのご出演作、例えば『ジャージー・ボーイズ』を拝見していて、中川さんは再演を通して“役を育てる”ことを大切にされていると感じますが、ご自身の中で役が深まる実感はありますか?

「実は僕は以前、ちょっとトラウマ的な体験をしたことがありまして。キャリアの初めのころ、ある再演作品の稽古場が、忙しい方が多かったためか、必ずしも全員の温度が高いところから始まっていなかったんです。

再演には、もっと良くするための稽古もあれば、ひとまず前回やったものを踏襲というか、思い出すという稽古もあると思いますが、一人で高みを目指す訳にはいかないので、みんなで歩調を合わせながら…というものかなと思っていたのですが、そうではないこともあるんだなと思いました。

でも『サムシング・ロッテン!』に関しては、演出の福田雄一さんとお会いするごとに“あの作品、再演できたらいいですね”といったお話をして、共通認識を持ちながら、少しずつ再演に向かって行くことができたんです。作品に向かっていくスピードや歩幅って、その人ごとに違うと思いますが、“やる”となれば最高の舞台にするために、自分は何ができるのか。再演に取り組むことが少なくないこともあって、最近はそういったことをすごく考えながら生きています」

(取材・文・撮影=松島まり乃)

*公演情報『サムシング・ロッテン!』12月19日~2026年1月2日=東京国際フォーラム ホールC、2026年1月8日~12日=オリックス劇場(大阪) 公式HP

*中川晃教さんのポジティブ・フレーズ入りサイン色紙をプレゼント致します。詳しくはこちらへ。