“エネルギーが飛び交う”2020年の『CHESS』

――大阪公演はいかがでしたか?

「英語上演という事で“間違えちゃいけない”といつもとは違う緊張感はありましたが、ラミンさん、サマンサさん、ルークさんの表現力が素晴らしく、時間を共有しているのが幸せでした。彼らは最初から100%なんですよ。例えばルークさんが感情を露わにしてチェスの駒を投げる時、本気で投げて駒が壊れたりとか、エネルギーが飛び交っている感じなんです。稽古期間は短めでも、追い込みながら仕上げる過程は本当に素晴らしかったです。(日本人)キャストとも“幸せだね~”と言いあって、この幸福感をお客様に届けようと思いながら(舞台に)臨んだ日々でしたね」

「英語上演という事で“間違えちゃいけない”といつもとは違う緊張感はありましたが、ラミンさん、サマンサさん、ルークさんの表現力が素晴らしく、時間を共有しているのが幸せでした。彼らは最初から100%なんですよ。例えばルークさんが感情を露わにしてチェスの駒を投げる時、本気で投げて駒が壊れたりとか、エネルギーが飛び交っている感じなんです。稽古期間は短めでも、追い込みながら仕上げる過程は本当に素晴らしかったです。(日本人)キャストとも“幸せだね~”と言いあって、この幸福感をお客様に届けようと思いながら(舞台に)臨んだ日々でしたね」

――日本人キャストはどのように準備されていたのですか?

「12月から音楽稽古、1月に入って振付が始まりました。初めの数日間は僕は参加していなかったのですが、その日の進捗を確認するための記録映像を見て驚きましたね。アンサンブルの皆が既に歌詞を覚えていて、その上で動いていたんです。僕は他の仕事もあって、その時まだ半分位しか覚えていなくて(笑)、焦りまして。それから毎日深夜3時まで歌詞と台詞を覚えました。覚えはしても、僕の“すらすら具合”が英語コーチの“すらすら具合”に達していなかったり、抑揚に癖が出たり。その都度指摘して頂きながら、皆さんに追いつきました」

「12月から音楽稽古、1月に入って振付が始まりました。初めの数日間は僕は参加していなかったのですが、その日の進捗を確認するための記録映像を見て驚きましたね。アンサンブルの皆が既に歌詞を覚えていて、その上で動いていたんです。僕は他の仕事もあって、その時まだ半分位しか覚えていなくて(笑)、焦りまして。それから毎日深夜3時まで歌詞と台詞を覚えました。覚えはしても、僕の“すらすら具合”が英語コーチの“すらすら具合”に達していなかったり、抑揚に癖が出たり。その都度指摘して頂きながら、皆さんに追いつきました」

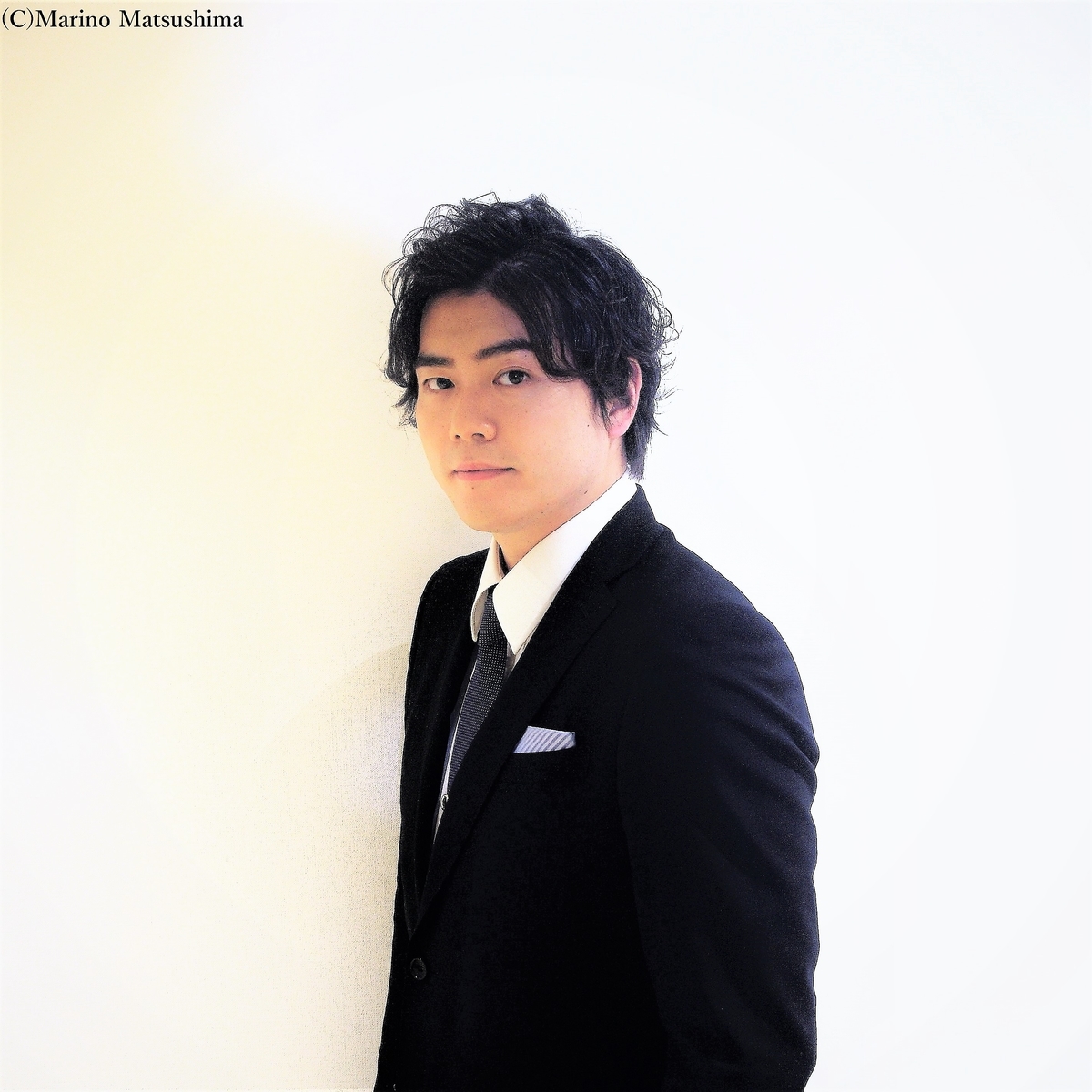

――佐藤さんは音大のご出身なので、外国語で歌うことには慣れていらっしゃいますよね。

「歌に関しては抵抗はありませんでしたが、台詞は大変でしたね。自分が発するだけでなく、相手の言葉でリアクションをとるのですが、相手が喋っている英語のどこで反応するのかといったところは試行錯誤でした」

「歌に関しては抵抗はありませんでしたが、台詞は大変でしたね。自分が発するだけでなく、相手の言葉でリアクションをとるのですが、相手が喋っている英語のどこで反応するのかといったところは試行錯誤でした」

「大学では伊語で歌うことが多かったので、仏語や独語の時には発音をよく調べないと自信を持って歌えないけれど、英語に関しては、僕のグループ(LE VELVETS)で結構歌っているので、それほど違和感はないですね。終わりの子音やリエゾン、rの発音がlにならないようにといった基本的な部分には注意するようにしています」

――チェスの歴史を物語る冒頭のナンバー“The Story of Chess”では、早口言葉のような所もありますね。

「あのナンバーではずっと“しっかり発音しすぎる”と注意されていました。これとこれの子音はもっと抜いていい、とか細かく言われ、調整の日々でした。でも今回は、僕のみならず日本人キャスト全員がものすごく努力しましたね。普段、自分をほめるなんてことはないのに“僕らほんとに頑張ったよね”と言いあっているほどです(笑)。その甲斐あって本当にいい舞台になったんじゃないかな、と思えます」

「あのナンバーではずっと“しっかり発音しすぎる”と注意されていました。これとこれの子音はもっと抜いていい、とか細かく言われ、調整の日々でした。でも今回は、僕のみならず日本人キャスト全員がものすごく努力しましたね。普段、自分をほめるなんてことはないのに“僕らほんとに頑張ったよね”と言いあっているほどです(笑)。その甲斐あって本当にいい舞台になったんじゃないかな、と思えます」

――ニックさんの演出はいかがですか?

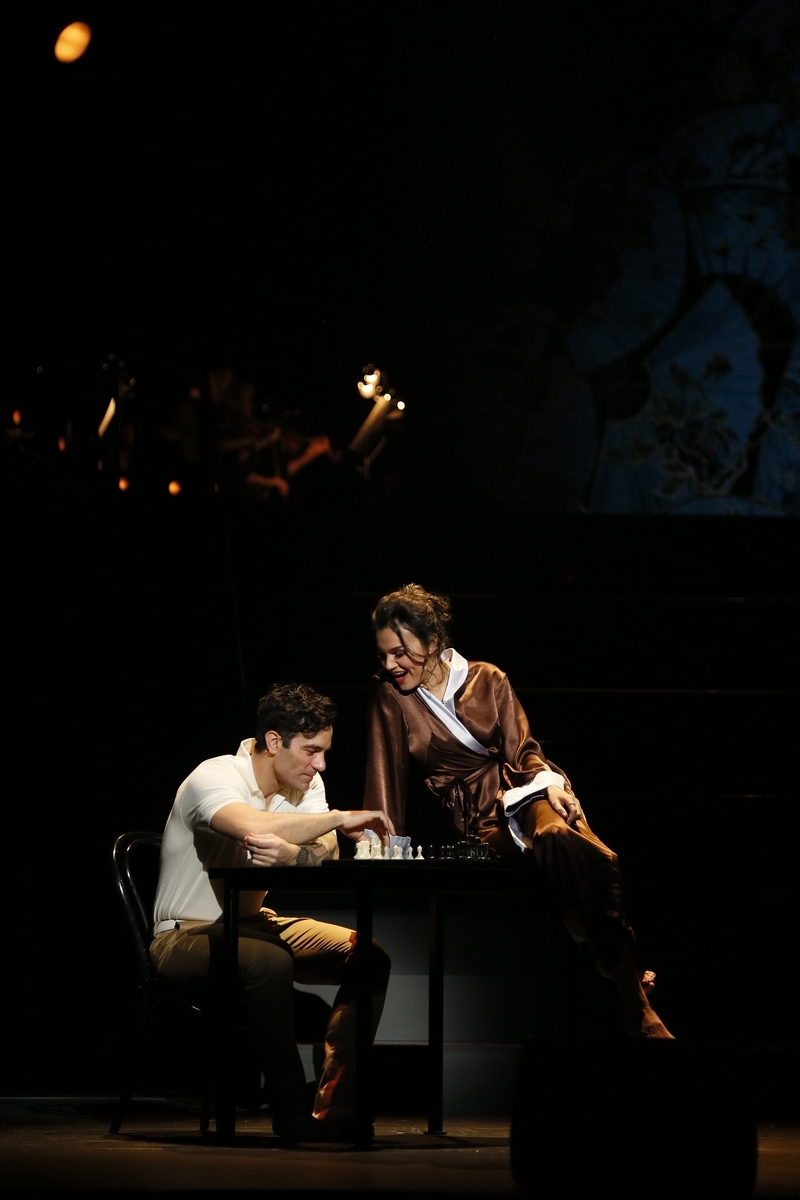

「すごく面白いですね。本作は歴史的背景とかいろいろな要素があるけれど、“基本はラブストーリーだととらえてほしい”と最初におっしゃっていて、それがはっきり感じられる演出だと思います」

「すごく面白いですね。本作は歴史的背景とかいろいろな要素があるけれど、“基本はラブストーリーだととらえてほしい”と最初におっしゃっていて、それがはっきり感じられる演出だと思います」

「難しいですよね。審判ですが、“俺様”な感じもします。当初は冷静な人物と捉えていましたが、稽古が始まると演出家から ”もう少し感情を出していいんじゃない?“と言われ、台詞や歌詞の原語ニュアンスを詳しく聞いていくと、結構“俺がこの場をしきっているんだ”という俺様感があるんですね。だからこそアービターのナンバーもロックテイストが入っていて、クラシックに歌うべきではないのだと分かりました。僕が歌うとどうしてもクラシック寄りにはなるけれど、クラシックのリズムの取り方をしてはいけないな、と。指揮者の先生に“ここをパンとあてることによってロックぽく聞こえるよ”といった所をアドバイス頂きながら作っていきました」

――作者のティム・ライスは“アービターは審判であると同時に作品を司る存在なので、日本人が演じるのはとてもいいアイディアだと思う”とおっしゃっていました。

「そうかもしれないですね。登場人物の中でも、ルックス的にもちょっと変わった存在になっています。実は初めて振付が付いた時には、チェス盤の中でアービターが翻弄されるような振りだったのですが、翌日ニックから“やっぱりあそこで君が翻弄されるのはよくないから、別次元から見ているというふうにしよう”と言われたんです。まさにストーリーを俯瞰で見ているストーリーテラーなんですよね」

「そうかもしれないですね。登場人物の中でも、ルックス的にもちょっと変わった存在になっています。実は初めて振付が付いた時には、チェス盤の中でアービターが翻弄されるような振りだったのですが、翌日ニックから“やっぱりあそこで君が翻弄されるのはよくないから、別次元から見ているというふうにしよう”と言われたんです。まさにストーリーを俯瞰で見ているストーリーテラーなんですよね」

――そう考えると、終盤、アービターがもう少し出番があるといいなぁと思ってしまいます…。

「実は今回、一番最後の部分はアービターが歌うんです」

「実は今回、一番最後の部分はアービターが歌うんです」

――なんと!通常はフローレンスが歌っていますが…。

「稽古の過程で、ニックが“やっぱりここはアービターが歌うということにしたい”とおっしゃって」

「稽古の過程で、ニックが“やっぱりここはアービターが歌うということにしたい”とおっしゃって」

――アービターは黒幕的存在、というわけではないですよね。

「ではないです。僕も途中で分からなくなって、ストーリーテラーなのか、自分の掌の中で物語を動かす、『エリザベート』のトートのような存在なのかと思ったりしたのですが、そうではなく、純粋に物語を語る人であってほしいと言われました。特別な含みは入れないようにしています」

――T・ライスは、本作は仕事、ホーム、愛と色々なものを求めたが、最後に残ったものはたった一つだったアナトリーの物語だと言っていました。ぎりぎりの選択を迫られる物語ですが、共感される部分はありますか?

「切ない物語ですよね。アナトリーについては“共感”というものはあまりないけれど、フレディの“Pity The Child”を聴いていると、すごくかわいそうな気持になったりはしますね。境遇が人を歪めるのだなぁ、と」

「切ない物語ですよね。アナトリーについては“共感”というものはあまりないけれど、フレディの“Pity The Child”を聴いていると、すごくかわいそうな気持になったりはしますね。境遇が人を歪めるのだなぁ、と」

――“遠い話”という印象はありますか?

「遠い部分と遠くない部分がありますね。結婚していながら妻でない人を好きになってしまうということは国籍に関わらず聞く話ですし、フレディの境遇は日本で最近報道されている、子供の虐待事件とだぶって見えたりもします。でも国と国がチェスでそこまで必死になって、盗聴器まで仕掛けて裏工作をしたりして勝ちにこだわる感覚はわからないなぁ。スポーツマンシップでフェアにやればいいのに、と思ったりしますね」

「遠い部分と遠くない部分がありますね。結婚していながら妻でない人を好きになってしまうということは国籍に関わらず聞く話ですし、フレディの境遇は日本で最近報道されている、子供の虐待事件とだぶって見えたりもします。でも国と国がチェスでそこまで必死になって、盗聴器まで仕掛けて裏工作をしたりして勝ちにこだわる感覚はわからないなぁ。スポーツマンシップでフェアにやればいいのに、と思ったりしますね」

「今回、アナトリーを演じるラミンさんが、イランで生まれてカナダにわたってイギリスで俳優になってという背景の上であの歌(アンセム)を歌うから、ものすごい説得力があると感じます。なので、最後に僕もアンセムを歌わせていただくけれど、その重みを考えないといけないなと思いながら歌っています。やはりこれだけ幸せな日本に生まれてしまうと、亡命なんて考えもしないけれど、今も世界には飢餓に苦しむ国があって、ここではだめだと思って異国に行く人もいる。そしてそれは地理的に近い国でも起こっていることを思うと、“身近”ではなくとも“遠い話”でもないんですよね。そういったことをお客様にも感じていただけたらと思います」

――東京ではどんなところを深めていきたいですか?

「いろいろありますが、例えば英語の台詞で、なあなあになっているところはないかなと思って、早くではなくしっかり読む練習をしています。それとルークさんが発声について教えてくれたことがあって、それが今、めちゃくちゃ自分の中ではまっているんです。二日前も一人でずっと練習していたんですが、おかげで気持ちよく上の音が出るようになって、ミュージカルでも生かせるようになるといいなと思っています」

「いろいろありますが、例えば英語の台詞で、なあなあになっているところはないかなと思って、早くではなくしっかり読む練習をしています。それとルークさんが発声について教えてくれたことがあって、それが今、めちゃくちゃ自分の中ではまっているんです。二日前も一人でずっと練習していたんですが、おかげで気持ちよく上の音が出るようになって、ミュージカルでも生かせるようになるといいなと思っています」

――どんなコツがあるのですか?

「フレディのソロはめちゃくちゃ音が高くて、バルジャンの“24653~”より2音ぐらい高いんです。それを、一回も裏返ることなくルークは出すんですよ。高い声を出す人だからじゃない?って安易に思いがちだけど、そんな事が絶対できない、何か考えてやらないと出ない音域です。彼に“どうやってやってるの?”と聞いたら、“じゃあ僕が歌う姿を見てて。絶対こうやったり(胸を開いて上を向いて歌うことは)しないから。(やや前傾姿勢になって)こういう形で歌っている時の音色を聴いて、と教えてくれて。公開稽古の時の映像をもう一度見てみて下さい。確かに彼は上を向いて歌っていなくて、彼の高音の時のポジションは徹底しているんです」

「フレディのソロはめちゃくちゃ音が高くて、バルジャンの“24653~”より2音ぐらい高いんです。それを、一回も裏返ることなくルークは出すんですよ。高い声を出す人だからじゃない?って安易に思いがちだけど、そんな事が絶対できない、何か考えてやらないと出ない音域です。彼に“どうやってやってるの?”と聞いたら、“じゃあ僕が歌う姿を見てて。絶対こうやったり(胸を開いて上を向いて歌うことは)しないから。(やや前傾姿勢になって)こういう形で歌っている時の音色を聴いて、と教えてくれて。公開稽古の時の映像をもう一度見てみて下さい。確かに彼は上を向いて歌っていなくて、彼の高音の時のポジションは徹底しているんです」

――体の中での空気の反響のさせ方だったり…?

「鳴っている時の口の中の位置だったりが、高い音を出しやすいポジションになっているんです。声帯を締めないと高い音は出ないと思ってたけど、締めながらも緩める方法みたいなものを教えて戴いた感じです。この姿勢でどうして出るのかはまだわかっていなくて、今度発声を研究している友達と討論したいと思っています」

――意外なところに大きなヒントが!

「そうなんですよ。それと彼らは朝、発声練習しないんです。サマンサさんなんて、ペットボトルにストローを入れてぶくぶくってやっているから、いたずらしてるのかな、かわいいなと思って声をかけたら、それが発声練習なんですって。息を一定に送りながら声を出すという。ラミンに至っては全く発声練習をしなくて」

「そうなんですよ。それと彼らは朝、発声練習しないんです。サマンサさんなんて、ペットボトルにストローを入れてぶくぶくってやっているから、いたずらしてるのかな、かわいいなと思って声をかけたら、それが発声練習なんですって。息を一定に送りながら声を出すという。ラミンに至っては全く発声練習をしなくて」

――それでもいきなり声が出るのですか?

「そうなんですよ。彼の“何か”を今回、ゲットしたいなと思っているんです。クラシックの出し方ではないことは確かです。ルークは、クラシックの発声だと喉に負担がかかるし、ナチュラルな人間の発声だとは思わないので、僕はクラシックの発声はしないと言っていますね。でもポップな発声からクラシックの発声に繋がる部分もあると思っているので、そこを開拓したいですね」

「そうなんですよ。彼の“何か”を今回、ゲットしたいなと思っているんです。クラシックの出し方ではないことは確かです。ルークは、クラシックの発声だと喉に負担がかかるし、ナチュラルな人間の発声だとは思わないので、僕はクラシックの発声はしないと言っていますね。でもポップな発声からクラシックの発声に繋がる部分もあると思っているので、そこを開拓したいですね」

「もちろんですよ、それが楽しいんですよ」

――今回、ご覧になる方がどんな体験をされるといいなと思われますか?

「ストーリーから感じるものはもちろんですが、まずこれだけ歌が巧い人たちばかりの公演ってなかなかないですし、言葉が分からなくても、音や表現がぶつかりあっているのがすごくわかると思いますので、英語が分からない方にもぜひご覧頂きたいし、作品としても人間の切ない部分、弱い部分、そういった所を見て何かを感じていただけたらいいなと思います。本当に今回は歌が凄いので、それだけでも十分に楽しめると思います」

「ストーリーから感じるものはもちろんですが、まずこれだけ歌が巧い人たちばかりの公演ってなかなかないですし、言葉が分からなくても、音や表現がぶつかりあっているのがすごくわかると思いますので、英語が分からない方にもぜひご覧頂きたいし、作品としても人間の切ない部分、弱い部分、そういった所を見て何かを感じていただけたらいいなと思います。本当に今回は歌が凄いので、それだけでも十分に楽しめると思います」

――楽曲自体にはどんな魅力を感じますか?

「ポップでキャッチ―ですので耳に残るものが人それぞれあると思いますし、僕も帰途ついつい口ずさむ曲があります。軽快なナンバーが多いので、楽しいですね。あとアバがお好きな方は、アバ特有の音色、木琴や鉄琴などの使い方がアバっぽいところがあって楽しめるかと思います。」

「ポップでキャッチ―ですので耳に残るものが人それぞれあると思いますし、僕も帰途ついつい口ずさむ曲があります。軽快なナンバーが多いので、楽しいですね。あとアバがお好きな方は、アバ特有の音色、木琴や鉄琴などの使い方がアバっぽいところがあって楽しめるかと思います。」

――ご自身のナンバー以外で、歌ってみたい曲はありますか?

「『アンセム』もフルで歌ってみたいけれど、“歌えないけど歌ってみたい”のが“Pity The Child”。高すぎて歌えないと思いますが、演じて歌えそうな気がします。その世界に入って歌えそうです」

「『アンセム』もフルで歌ってみたいけれど、“歌えないけど歌ってみたい”のが“Pity The Child”。高すぎて歌えないと思いますが、演じて歌えそうな気がします。その世界に入って歌えそうです」

「この(ミュージカルという)世界に入って4,5年ですが、歌手として入ってきたので最初はお芝居が苦手でした。見て真似るところから入り、真似るなかで自分なりにこういうテイストを入れてみようと考えたり、そこから離れたり、武道でいうところの守破離のような過程が自分にしっくり来て、自分のやり方のような感覚になっていたんですが、今回ご一緒した皆さんは最初から“離”に持ってきている感じがあって。そういうふうになったらいいなと感じましたし、まだまだ僕は難しいなと感じたり。自分は芝居に関してはカメさんなので、少しずつ近づいていけたらと思っています」

――そうはおっしゃいますが、昨年のジャン・バルジャン(『レ・ミゼラブル』)、とてもよかったですよ。

「あれも“守破離”でした。稽古当初は吉原光夫さんが丁寧に教えてくださって、それをひたすら真似るなかで、ある日変わったんですよ。演出の方に“バルジャンは最初のシーンで泣いたっていいんだから、思い切ってやってごらん”と言われて、一度これまでやってきたことを忘れてやってみようと思ってやったら、自分も驚くほど新しいものができました。でもそれって“守破離”の“守”の部分をきちんとやってこそできたことなんですよね。そこから自分で工夫を加えることで“気持ち入り始めてる”と思えたり“離れてる、戻らなきゃ”と思ったり。ラミンたちのように最初から入れるようになりたいですよね」

「あれも“守破離”でした。稽古当初は吉原光夫さんが丁寧に教えてくださって、それをひたすら真似るなかで、ある日変わったんですよ。演出の方に“バルジャンは最初のシーンで泣いたっていいんだから、思い切ってやってごらん”と言われて、一度これまでやってきたことを忘れてやってみようと思ってやったら、自分も驚くほど新しいものができました。でもそれって“守破離”の“守”の部分をきちんとやってこそできたことなんですよね。そこから自分で工夫を加えることで“気持ち入り始めてる”と思えたり“離れてる、戻らなきゃ”と思ったり。ラミンたちのように最初から入れるようになりたいですよね」

――そうしたいろいろな経験の中で刺激を受けつつ、どんな表現者になってゆかれるか、楽しみです。

「頑張ります!」

「頑張ります!」