60年あまりにわたって劇団四季を牽引、日本の演劇界に大きく貢献し2018年に逝去した浅利慶太さん。彼が演出に専念するために拠点を移した「浅利演出事務所」が、代表作の一つ『ユタと不思議な仲間たち』を上演します。

東北を舞台に、都会育ちのいじめられっ子ユタが座敷わらしたちと出会い、成長してゆくさまを描くミュージカル。全篇を覆う南部弁の響きがあたたかく、邦楽や演歌のエッセンスを取り入れた三木たかしさんの音楽も広く愛され、テーマ的に歌われる「友だちはいいもんだ」は小学校の音楽の授業でもしばしば取り上げられています。

今回ユタの母役を演じる坂本里咲さんは、劇団四季で活躍後、事務所に移籍。所属俳優として舞台に立つ傍ら、浅利作品とメソッドの継承に力を注いでいます。彼女にとって、本作の魅力はどんなところにあるでしょうか。浅利さんの思い出、稽古で大切にしていることなども交え、じっくりとお話しいただきました。

【あらすじ】父を亡くした勇太は母の実家のある東北の村に引っ越すが、村の子供たちに馴染めず、“ユタ”とはやされいじめられていた。

孤独の中で思いつめ、自殺を考えていたユタは、寅吉じいさんの勧めで「銀林荘」に泊まり、5人の座敷わらしたちに出会う。かつて飢饉や間引きによって命を落とした彼らは、弱音を吐くユタに生きていることの素晴らしさを伝え、彼を励まそうとするが…。

生きていることは素晴らしい、その“本質の感動”に向かって

――坂本さんは劇団時代、また浅利演出事務所の前回公演でも座敷わらしの一人、ダンジャ役を演じています。どんな思い出がありますか?

「『ユタと不思議な仲間たち』の長い上演史の中では、私は経験が浅いほうです。既に作品が出来上がったところに入ったこともあって、何より、南部弁が大変でした。初挑戦の時にはネイティブの方が喋ったテープをいただき、“とにかく丸暗記しなさい”と言われて聴き込みましたが、音と自分の実感がなかなか結びつかず、苦労しました」

――浅利さんは生前、南部弁について、とても美しい言葉だとおっしゃっていましたが、台詞として喋ってみて、どんなところが美しいと実感されますか?

「南部弁の響きには、ものすごくニュアンスがあるんです。先生がお好きだったのが、“~~なんだおん”という言い方。“そうなんだもん”といった意味なのですが、ちょっと鼻に響かせるようなやわらかい音色があります。“許してくれ”という意味合いの“許してけろ”という言い回しもそう。こうした音の中に“人の思い”がものすごく深くこめられているような気がして、私たちがふだん使っている言葉が平板に感じられました。一言一言にニュアンスがあることで、聴く人の胸に響いてくるのかなと思います。

浅利先生はよく、南部弁にはフランス語と似た響きがあるとおっしゃっていました。先生の師匠である加藤道夫さんも、もし東北弁が標準語だったら、日本の詩劇とオペラの完成は一世紀早くなっていたかもしれないとおっしゃっていたそうです。四季にいたころの私は南部弁があまりに大変でこうしたことがわかっていなかったのですが、(浅利演出事務所の)追悼公演で出演した時にそうだなぁ、と実感することが出来ました。今回の公演では南部弁を聞くのも初めてという若い俳優が多いので、丁寧に教えながら、私自身も南部弁の響きの美しさやニュアンスの豊かさを再確認しています」

――四季で数々の作品を手掛けた三木たかしさんの音楽も、本作の魅力の一つですね。「友だちはいいもんだ」「生きているってすばらしい」など、親しみやすく、口ずさみやすい曲ばかりです。

「メロディがシンプルなだけに、歌う側としては、難しい曲ばかりです。(演出の野村)玲子さんは(本作の出演経験者としてご自身が)苦労した分も、今回、若いキャストにアプローチの仕方をすごく細かく伝えています。

実はこの作品にはいろいろな変遷がありまして、例えば“友だちはいいもんだ”はメジャー(長調)で終わりますが、過去にはマイナー(短調)で終わるバージョンもあったそうです。そんな話を聞いて、『ユタ~』という作品は、先輩方が苦労して、その時のお客様のために一番いいものを作り上げてくださったものなのだなとわかりました」

――“ローマは一日にしてならず”ですね。

「本当にそういう感じです。数十年の歴史をたどって、今のこの『ユタ~』があるんだなと実感しています。7月下旬から稽古をしてきたのですが、言葉も音楽もシンプルで、役者がよけいな芝居をする必要が全くない作品なのです。とにかく台本通りにきれいな南部弁を語って三木先生の歌を歌えばそれでいい、すごい作品です」

――劇団四季版を御覧になっている方にとっては、スペクタクルな演出が印象に残っているかもしれませんが、浅利演出事務所さんではどんなところに重きを置いていますか?

「自由劇場の舞台機構上、舞台袖に(大きな劇場と同じサイズの)舞台装置が入らないということがあるので、そこに入るサイズで先生が作られた世界観を再現するようにしています。『夢から醒めた夢』も、(ヴィジュアルではなく)“物語”に戻ろう、初期の頃の演出、原点に戻ろうという話になって前回公演のような形になりましたが『ユタ~』でも“話の筋を通すこと”、物語の感動を伝えるにはどうすればいいのか、をみんなで追求しています」

――今回、キャストについてはオーディションが行われましたが、オーディションではどんなところをポイントにされていますか?

「『ユタ~』の場合、声が出る、歌える、そしてダンスは絶対必要で、基本的なことをクリアしているかということと、今回はその審査の後、全員とお話するようにしました。審査では緊張するので、お話する中でその人の素の部分が見えてきたりします。基本的な素養とともに、“素直さ”に注目します」

――素直さというのは、例えばお稽古でアドバイスがあった時、それに対応できるかどうか、といったことでしょうか?

「浅利先生はよく、俳優の素質で大切なことは“素直さ”だとおっしゃっていました。アドバイスしたことがなかなか咀嚼できないと、その方自身もやりにくくなってしまいます。人間って歳をとると、私自身も含めてですが(笑)、頑なになってしまいがちです。それを常に開いて開いて、自分のよくないところはどこなんだろう、と素直に聞ける人、それが俳優の素質の一つだと、先生はおっしゃっていました。素直に人のアドバイスを聞けることって大事なことだな、と思います」

――今回のカンパニーはどんな雰囲気ですか?

「とてもいい雰囲気です。いつも本稽古に入る前に、浅利先生の方法論を皆に教えて基礎のレッスンをしていく“プレ稽古”という期間を持ちます。本番とは違う題材を使って台詞を喋ってみたり、詩を読んでみたり、話をするなかで、“この子はこういう子なんだな”とこちらもわかりますし、私たちの中で信頼関係が生まれます。本稽古に入ってからも集中力を切らさずついてきてくれていて、すごくいいチームワークになってると思います」

――坂本さんは今回、ユタの母役。寅吉じいさんの勧めで、座敷わらしに会うため一人で古い屋敷に泊まることにしたユタに声をかけるシーンで登場されますが、どんなお母さんをイメージされていますか?

「本格稽古に入る前に、(本作の原作者である)三浦哲郎さんの展覧会を観に行きましたら、三浦さんは浅利先生と同じく、戦争を経験された世代で、複雑な家庭環境の中で育ち、お母様との繋がりが深かったことがわかりました。ユタが座敷わらしたちに出会う前の、ほんの短い場面に登場するのですが、ユタをずっと見守る存在であり、座敷わらしたちにとっては“見知らぬ母の愛”の象徴でもある役柄として、大切に表現できたらと思っています」

――どんな舞台になれば、と思っていますか?

「この作品には、“生きているということは素晴らしい”という、大切なメッセージがあります。人間は自然と共生して生きている、その“本質の感動”に向かっていきたいですし、このメンバーならきっとできると思っています。そしてラストの小夜子の台詞『私たちはいつも誰かに見守られている』には作品の祈りが込められていると思います。観終わった後、お客様にあたたかな気持ちになっていただけたら嬉しいです」

――浅利演出事務所のお話もうかがえればと思います。まず、坂本さんにとって浅利さんはどんな演出家でしたでしょうか?

「私は先生しか演出家を知らないので比較は出来ませんが、一言で言えば、全てを見透かしている方、という印象がありました」

――では常に緊張感が?

「それはもう(笑)。稽古場を離れればとてもやさしくて、ご飯を食べに連れていっていただいたり、色々なお話をしてくださったり、可愛がっていただきました。でも稽古になるとそんなことは関係ありません。先生がいらっしゃるだけで空気が変わり、特別な緊張感がありました」

――坂本さんは、事務所さんとはどんな経緯で関わることになったのですか?

「私は先生が四季を退くとおっしゃったときに、先生のもとでしか芝居をしたくなかったので、自然に、“ついて参ります”と申し上げました」

――浅利演出事務所さんの活動内容としては、浅利さんが残された作品とメソッドを継承してゆく、という理解でよろしいでしょうか?

「はい、その通りです」

――事務所さんの活動が始まって、大きく変わられたと感じることは?

「何もかも違いますが、まず、先生がこちらに拠点を移されてから、先生ご自身が大転換されて、四季の時と全く違う稽古の仕方、俳優への接し方になったと思います。私自身、四季時代にわかったつもりでやっていたことが実は違っていたというか、事務所に来ていろいろご指導を受ける中で、“本当に目指すところはここだったんだ”と初めて理解できたように思います」

――芝居の根本、ということでしょうか?

「自分の中では、芝居=本の感動を伝える、という理解でいたのですが、役を生きるためにはどうしたらいいかというアプローチが、事務所に来てすごく変わりました。先生がよく“居て、捨てて、語る”とおっしゃってた意味がやっとわかった気がします」

――例えば一つの役を例にするならば?

「事務所に来てから『李香蘭』の川島芳子をやらせていただいたことがありました。劇団にいたときも一度勉強したことがあったけど結局届かなくて出られず、今回事務所で“もう一度挑戦してごらんなさい”と言ってくださいました。キャスティングにおいてはキャラクターが問われますが、私自身はあまり川島のキャラクターではないと思っています。でも先生は“坂本が川島芳子をやる”ためのアプローチを稽古でして下さって、芝居の根本として、言葉から入るように、ナンバーも歌うのではなく語りだということを教えて下さいました。構えて“川島”を作るのではなく、私が(作品世界に)実在して戦争の悲惨な事柄を私自身が実感して一言一言語るという稽古をつけてくださったんです。その時、語るというのはこういうことなのか、ということが身に染みました。」

――表現者としても手ごたえがあったのですね。

「自分ではやっていたつもりだったけれど、こういうふうにアプローチしていくべきだったんだと改めて気づきました。

『思い出を売る男』の日下武史さん(注・劇団四季創立メンバーの一人で、卓越した台詞術で数々のストレートプレイに主演。『美女と野獣』等でミュージカルにも出演した)追悼公演の時には、四季の公演の時に日下さんがなさっていた、本編前に劇団史を語るパートを私がつとめることになったのですが、その挨拶でも先生は細かく指導をしてくださいました。袖から出てくる第一歩からして“違う”と。このパートではお客様とフランクに向き合う居方が大事なのだ、と。そして“皆さまこんばんは”と第一声を発するにも“今のはフランクじゃない、構えてる”と。一言一言教えていただいたことが忘れられません」

――以前、事務所さんの舞台稽古にうかがった際に何ともいえないアットホームな空気が場内に漂っていて、これは野村さん、坂本さんが大切にされていることなのかなと感じました。

「劇団四季にいたころ、先生はたくさんの演目を抱えていて、時間がないところで厳しく皆をまとめていましたが、事務所に来てからは一人一人に向き合って、すべての稽古に入ってくださり、お前の悪いところはここだという指摘をものすごく細かくしてくださっていました。(先生亡き)今、私たちは演出家ではなく一俳優なので、稽古場では同じ俳優として彼らとしっかり向き合い、自分たちが先生に教えてもらったことを一つ一つ、丁寧に教えていこうね、と(野村)玲子さんと話しています。

ですので、私たちの事務所では、一般的な形の稽古ではなく、その俳優に合わせたオーダーメイドの稽古をしている気がします。先生なら一言ダメを出せばみんながそちらの方向を向いていましたが、私たちにはその力がないので、個々に向き合って、一人一人の時間を大事に稽古しています。ものすごく大変だし消耗もしますが、手応えはあります」

――事務所さんの今後について、どんな展望がおありですか?

「先生の演出作品の中にはまだ上演できていない素晴らしいものがたくさんあります。コロナ禍で、命の大切さと向き合うことの多い今、先生が残して下さった作品のメッセージの奥深さをいっそう感じ、一人でも多くの方にお届けできたら、と思っております」

(取材・文=松島まり乃)

*無断転載を禁じます

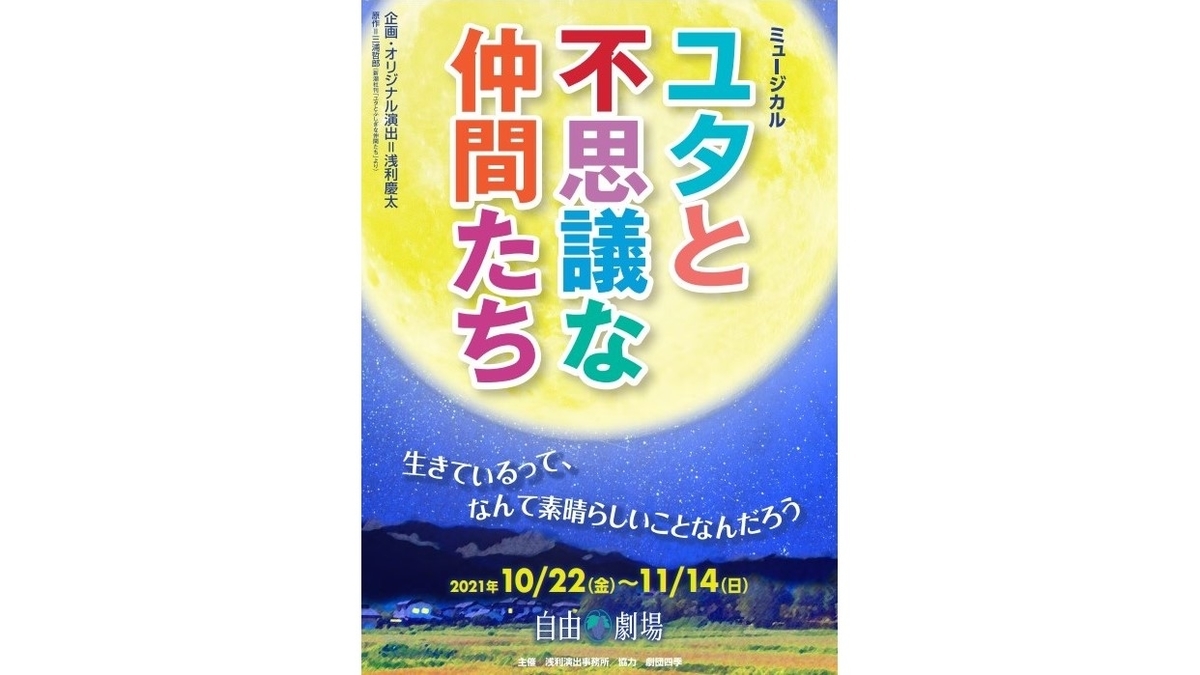

*公演情報『ユタと不思議な仲間たち』10月22日~11月14日=自由劇場 公式HP