7月3日早朝、NYの移民街ワシントン・ハイツ。

大きなラジカセを抱えた若者(グラフィティ・ピート)がふらりと現れ、ラジオをお気に入りの局に合わせると、目についた壁にスプレーで落書きを始めます。

「うちの壁に何、落書きしてんだ!」

雑貨店の主ウスナビに怒られ、慌てて逃げる若者。

店を開けたウスナビは常連客たちと挨拶を交わしながら、ラップで一人語りを始めます。ドミニカ移民二世である自分について。自分を育ててくれたアブエラ(スペイン語で“おばあちゃん”)について。タクシー会社を経営するケヴィンとカミラ夫妻、美容院で働くダニエラとカーラ、従弟のソニーについて…。

しかし片思い中の美容師ヴァネッサがやってくると、それまでの饒舌さはどこへやら、コーヒーをおまけで渡すのが精いっぱい。今日もデートに誘えなかったウスナビを、ケヴィンの会社で働くベニーは“突っ立っているだけ まるで街灯”とからかいます。

客たちがそれぞれの日常へと散ってゆくと、カリフォルニアから1年ぶりに里帰りしたニーナが店を訪問。ケヴィンの娘である彼女は奨学金を得、スタンフォード大学に通っているのです。

ウスナビたちは再会を喜び、彼女を“未来のNY市長”と呼んで浮かれますが、ニーナは秘密を抱えていました。“みんなの期待を裏切った”と気落ちしながらも、覚悟を決めた彼女は両親のもとへ。いっぽう、ウスナビは自分の店から96000ドルもの宝くじの当選が出たことを知りますが…。

移民街に生きる人々の喜怒哀楽を、自らもワシントン・ハイツ在住のリン=マニュエル・ミランダ(『Hamilton』)がラップやラテン音楽を織り交ぜて描き(原案・作詞作曲)、08年のトニー賞では作品賞はじめ4部門で受賞。日本でも14年に初演を果たした『イン・ザ・ハイツ』が、7年ぶりに帰って来ました。

表面的には明るく、屈託なく生きているように見えるものの、それぞれに悩みや問題を抱える人々。

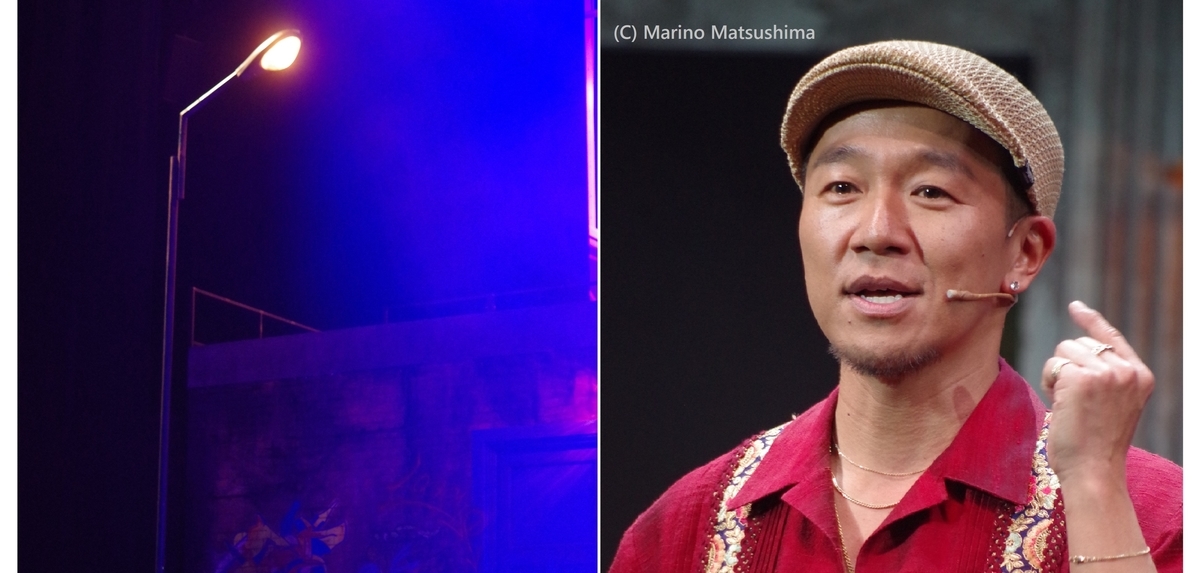

そんな彼らが関わり合い、影響を与え合いながら一歩踏み出してゆく三日間の物語を、日本版の演出・振付家TETSUHARUさん(初演からの続投)は舞台空間をフルに使いながら展開。ソロ・ナンバーの際に階上で他のキャラクターたちが思い思いに時を過ごしていたり、下手でソロ・ナンバーが歌われる際には上手にその心情的なものを表現するダンサーが登場するなど、常に“人”の気配が立ち込めた空間構成で、幾多の人生が同時進行し、交錯する“コミュニティ”感を高めています。

多彩なキャストもそれぞれに持ち味を生かしており、初演に続きウスナビを演じるMicroさんは、立てるべき言葉を立てる“芝居におけるラップ”をさらに追究。普通のミュージカルではありえない早口も驚異的なテクニックでこなしていますが、何より身体から滲み出る温かさと優しさとが、ソニーにとっての“ロール・モデル(お手本)”であり、最終的に街の人々を見守る存在となってゆくウスナビそのもの。まさに日本版『イン・ザ・ハイツ』の支柱的存在と言っていいでしょう。

対してダブルキャストの平間壮一さんは、やはり“いい奴”には違いないものの、特に冒頭、ラップの抑揚の中に鋭さがあり、現状に対する反抗心であったり“いつか必ずここを出て何かを掴みたい”という野心が仄見えるウスナビ像。それゆえに最後の“原点回帰”が、よりドラマティックに見える造型です。

ベニー役wキャストのうち、林翔太さんは“ボスに認められたいがなかなか認められない”胸の疼きと気骨が、躍動感溢れる歌唱と芝居を通して明確に伝わり、観客に“この青年はいつかきっと…”と希望を抱かせます。(東啓介さんベニーは未見)。

ストーリーの起点となるニーナ役をつとめたのは田村芽実さん。張り詰めた心情を丁寧かつエネルギッシュに歌声に乗せ、特に後半のナンバー“アラバンサ”から“私の知っていること”にかけて、去りし人の深い愛を反芻し、それを糧に再起を誓う表現が出色。終盤の渾身のフレーズ“私はやり遂げる 何もかも”が深い感動を呼び起こします。

もう一人のヒロイン、ヴァネッサ役は石田ニコルさん。誰もが振り向く美女役にふさわしい華やぎと生活感を同居させ、実はアル中の母親との暮らしに閉塞感を抱く女性像に説得力を与えています。ややスモーキーでまっすぐな歌声もチャーミング。

ウスナビの従兄弟で店を手伝うソニー役の阪本奨悟さんは、実年齢よりかなり若いらしい“こまっしゃくれた少年”をナチュラルに体現。何かというと皆に子ども扱いされ、悔しがる姿がかわいらしく、終盤の“グッジョブ”ぶりが何とも爽快です。

そのソニーとなぜか気が合うグラフィティ・ピート役は、昨年のThe Convoy Show『ATOM』に続いて清新な存在感を放つ山野光さん。ウスナビからは邪魔者扱いされますが、何かを抱えた人々ばかりのこの街でおそらく最も自由闊達なキャラクターを(ダイナミックなブレイクダンスを交え)のびやかに演じています。

ウスナビの店の“お隣さん”の美容院で働くダニエラとカーラを演じるのはエリアンナさん、青野紗穂さん。仕事柄噂話が得意な設定で、登場の度に場を明るく和ませます。加えて、エリアンナさんは後半のビッグナンバー“Carnaval Del Barrio”を迫力に満ちた歌声でリード。

また青野さんはフィナーレで一見、本筋とは関係のない“消火栓が開いた…”のフレーズを淡々と、かつ味わい深く歌っており、このフレーズが引き立つことで楽曲はウスナビの独白から立体化し、終幕に向かってぐっとスケール・アップしています。

もう一人、歌声で存在感を発揮しているのがピラグア・ガイ役、エリック・フクサキさん。主人公たちとは直接交わらず、場面の変わり目に登場してかき氷(ピラグア)を売る役どころですが、全く無関係というわけではなく、帰郷したニーナが挫折感を吐露する“Respira(Breathe)”ではナンバー冒頭に登場。スペイン語で“歩き続けよう人生の道 深呼吸して…”と示唆に富んだフレーズを、からりと晴れた青空のような歌声で印象付けています。今後ドラマティックな役柄を演じる姿も拝見したいところ。

夢を追う若者たちが中心の本作で、子供に夢を託す親世代を代表する存在がニーナの両親、ケヴィンとカミラ。この二人の描写がおざなりでないことが、作品に一層の奥行きを与えています。ケヴィン役の戸井勝海さんは久々の娘の帰還に浮かれていたが、彼女の挫折を知って愕然とし、独りよがりの行動で皆の反感を買う…という、ふり幅の大きな人物を人間くさく体現。親としての不甲斐なさを嘆くナンバー“Inūtil(役立たず)”での迫真の歌唱は、同じような経験のある観客の胸に強く響いたことでしょう。未来優希さん演じる、おおらかにして芯の強い母カミラ役にもリアルな味わいがあり、プエルトリコ料理の腕前もさぞや、と(勝手ながら)想像されます。

そして血の繋がっていないウスナビを育てるばかりでなく、ニーナら地域の子供たち、道端の鳩たちにさえ惜しみなく愛を注いだアブエラを、太陽のような明るさと親しみやすさを湛えて演じたのは田中利花さん。天にも届きそうな声量で少女の頃に渡米して以来の道のりを振り返るソロ・ナンバー“Paciencia Y Fe”が圧巻ですが、ニーナに呼びかける“サンドイッチとかあるのよ”など、ちょっとした台詞に滲む愛情深さもまた格別です。

停電によって街が混乱に陥った後、ワシントン・ハイツにはある出来事が起こります。歴史には決して残らない、しかし街の人々にとってはとてつもなく衝撃的なその出来事は、結果的にウスナビ、ニーナ、ソニー、ピートらに新たな一歩を踏み出させ、物語を一つのゴール、そして新たなスタートへと導きます。

名もなき人々がもがきながらも交わり、励まし合い、また朝を迎える。その積み重ねがコミュニティを、彼らにとって特別な場所…故郷にしてゆく。“この街角が俺の運命と知る”(歌詞・KREVAさん)と悟ったウスナビと人々が、歌い、踊りながら路地に深く刻み付けるように、また同時に高らかに空に放つ魂の叫び「ホーム(Home)!」が、いつまでも耳に残る幕切れです。

【取材会ミニ・レポート】

東京公演開幕直前に行われた取材会には、ウスナビ、ベニー、ニーナ、ヴァネッサ、ソニー役の皆さんが出席。鎌倉でのプレビュー、大阪、名古屋公演を経ての会見とあって、壇上の7名はソーシャル・ディスタンスをとりながらも和気藹々。平間さんが「ただ仲がいいだけでなく、尊敬できる仲間たち」と信頼感を語れば、阪本さんも「地方公演を通してチーム感が強まりました」と共感。石田さんは「(相手役の)ウスナビがダブルキャストなので毎回が新鮮」、田村さんも「ライブをしているなという感覚」と手ごたえを語ります。

平間さんや林さんは、Microさんからラップの秘訣を学んだのだそう。「ラップは言葉の延長線上にあるもので、一番大切なのは心だと知りました」と林さん。東さんは「(日本人の自分が演じると)ベニーが唯一の黒人であることは伝わりにくいかもしれないけれど、歌の力などで届けたい」と抱負を。

7年前の初演にも出演したMicroさんは「音楽、台本も新しくなり、今回が“本当の”『イン・ザ・ハイツ』。(社会的な)テーマ的にもラップが以前より浸透している状況的にも、今、マストなミュージカルとして是非2回、3回と足を運んで」と力強く語りました。

(取材・文・撮影=松島まり乃)

*無断転載を禁じます

*『IN THE HEIGHTSイン・ザ・ハイツ』公式HP

*Microさん、平間壮一さん、田村芽実さんのインタビュー記事も併せて御覧ください。