劇団四季で『キャッツ』ミストフェリーズや『エクウス』アラン等、様々な大役を演じてきた望月龍平さんが独立して立ち上げ、様々なオリジナル作品に取り組むRYUHEI COMPANY。その代表作の一つである『鏡の法則』が、主演に樋口麻美さんを迎えて新曲を盛り込み、“ミュージカル”として復活します。

小5の息子がいじめに遭い、悩む主婦・栄子が、とあるコンサルタントに出逢い、思いがけないアドバイスに戸惑いながらも一歩を踏み出してゆく…。 “人生の出来事は自分の心の鏡である”という考え方に則ったベストセラー本を舞台化し、6年前の初演では連日完売となった本作は今回、どんな“ミュージカル”に仕上がっているでしょうか。本番も間近なある日、稽古場を訪ねました。

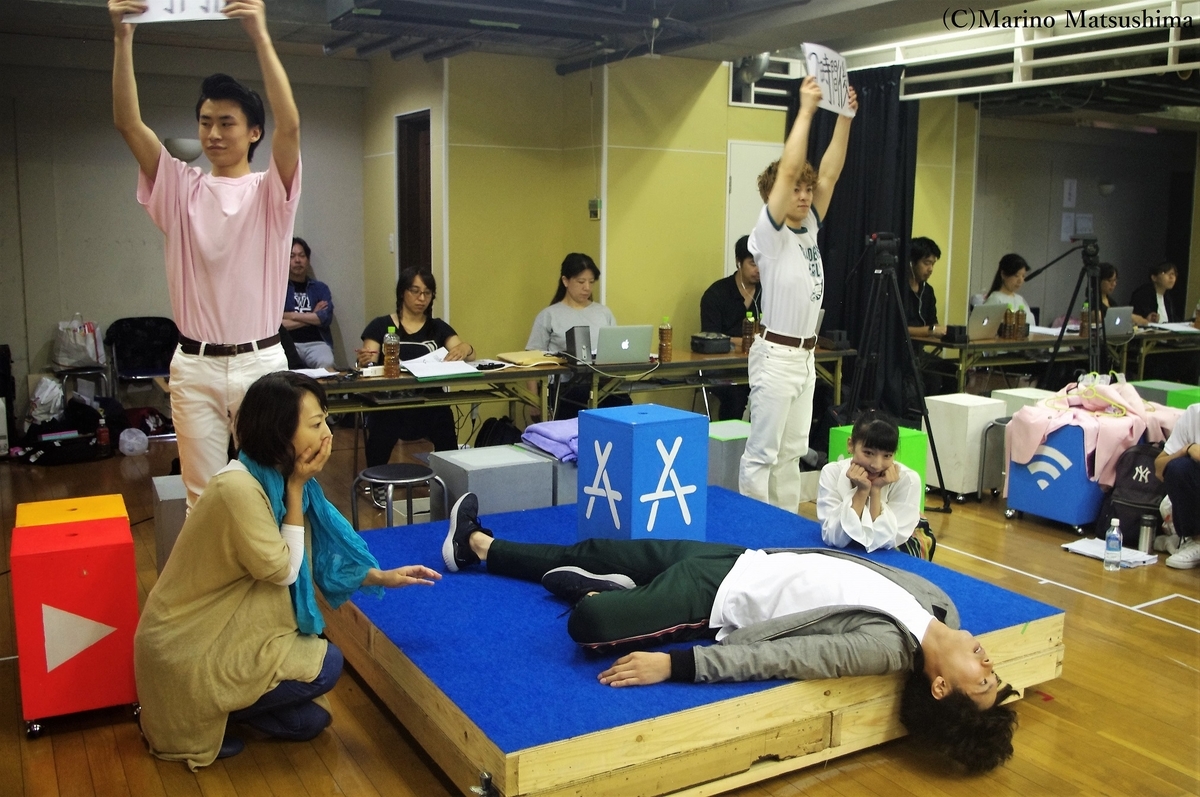

筆者がカメラを構えたところで、数シーンの稽古がスタート。ほぼ全員が力強く、順にナンバーを歌い継ぐオープニングに始まり、(栄子の女学生時代を演じる)谷口あかりさん(林愛夏さんとのダブルキャスト)がとびきりキュートなデートシーン、樋口麻美さんが魂を込めて演じるクライマックスへ。

三方から観客が取り囲む桟橋形の舞台で、しばらくこちらを向いていたキャラクターが次はあちらを向いて喋るといった具合に、舞台形状を意識して練り上げたステージング、キャストが歌うナンバーもあれば、次の場面ではサミイさんがBGM的にナンバーを歌う場面もあるといった音楽的重層性も功を奏し、どのシーンからも目が離せません。

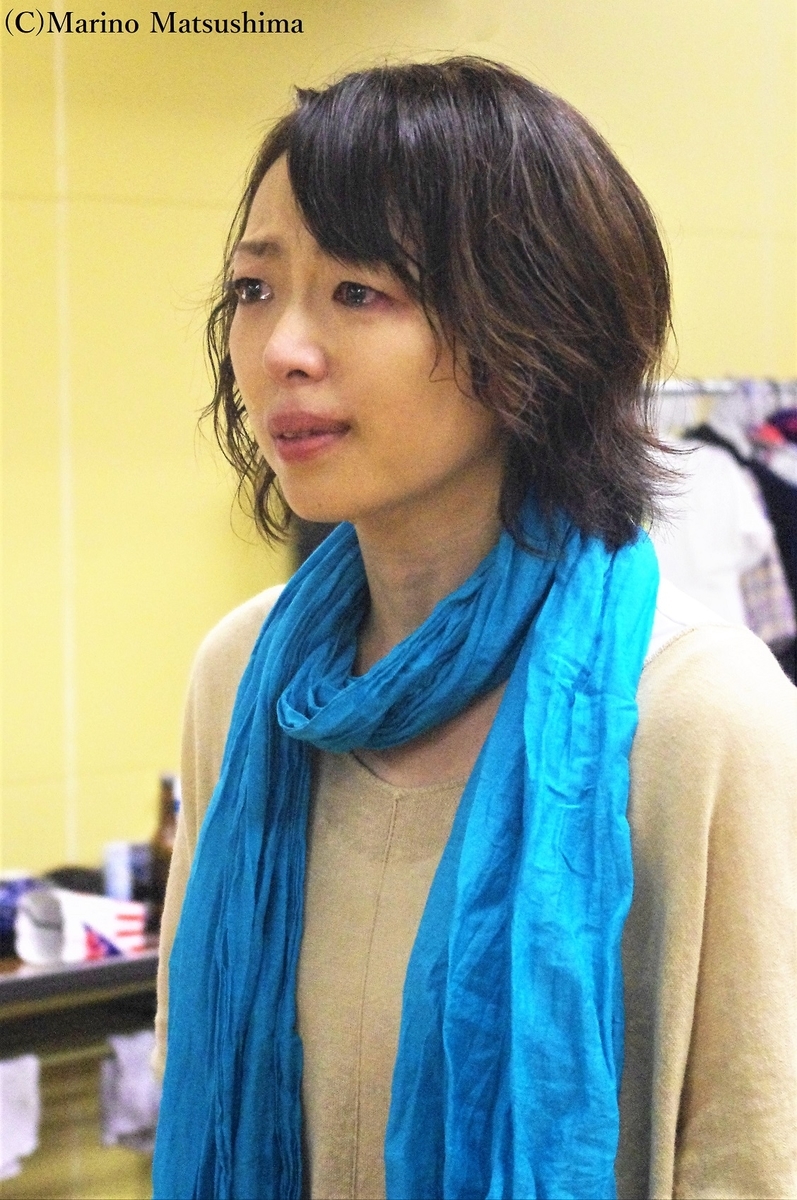

これらのシーンが繋ぎ合わされ、どんな本編が出来上がるか、大いに期待が高まったところで、稽古は終了。主演の樋口麻美さん、谷口あかりさん、望月龍平さんから読者の皆さんに歌声入りのメッセージをいただいた後、望月さんにお話をうかがいました。

望月龍平さんインタビュー:目の前にいる人の存在は当り前ではないのです

「カンパニーを立ち上げてからしばらく、1か月1本ペースで舞台をやっていて、さすがにネタが尽きてきた頃に“感動する話”を検索していて、偶然出会ったのが本作です。

はじめ電車の中で読んでいたのですが、後半の“電話”のシーンに差し掛かったところで“これ、ヤバい…(泣きそう)”と思い、いったん本を閉じました。駅で電車を降り、歩きながら続きを読んだのですが、案の定泣きながら歩く羽目になりましたね(笑)。

――台本も望月さんが担当されていますが、序盤の栄子と夫との微妙な人間関係がうかがえるやり取りなどは、とてもリアルですね。

「そうですね。台本には自分の人生体験や葛藤も盛り込みながら書きました。例えば序盤のやりとりには、僕自身の両親の夫婦喧嘩を投影していますね。あと、“なかなか分かってもらえないかもしれないけど、男だっていろいろ考えてるんだよ”という“男性目線”を、夫の描写に反映させたりもしています」

――ストレート・プレイではなく、ミュージカルにしようと思ったのは?

「2013年の初演の時は、ミュージシャンのユウサミイさんの弾き語りが主で“ミュージカル”という感じではなかったんです。でも、今回は栄子の高校時代のデート・シーンがミュージカルになるなと思ったのがきっかけで、“ミュージカル”として再構築することにし、サミイさんに新曲をお願いしました」

――今回は三方から観客が舞台を囲むという趣向ですね。

「初演では額縁舞台に近かったのですが、僕は『キャッツ』『エクウス』という原体験があるだけに、普通の劇空間を壊すのが好きなんです。観客が遠くから見守るというより、いつの間にか劇空間に入り込んでいるような体験をしていただきたいんですよね。

はじめは円形にしようかとも思ったのですが、デザイナーから(タイトルが“鏡”ということで)観客が向かい合うような形状にしたら“鏡”になりますよと言われて、それいいね!と採用しました。でも、結果的には今までで一番、空間的には演出しづらいです(笑)。(なるべくどの方向からも均等に役者の顔が見えるよう)どうしようかと思って、途中で平台を回してみたり。俳優たちも“この向きだとこちら側のお客様には後ろ姿ばかり見せているな”と意識したり、ワイヤレスマイクを使っているとはいえ全員に台詞を届けることを意識したりと、求められることは多いと思います」

「“この人とやってみたい”“この人にこの役をやってもらえたらな”と思えた方々です。(樋口)麻美(さん)に関しては、(劇団)四季で15年前に『マンマ・ミーア!』で共演して以来ですが、この演目をやるなら彼女でやりたいという気持ちがずっとありました。22年くらいの付き合いですが、四季というフィールドではなく、また役者同士ではなく演出家と主演女優という立場で再びものづくりが一緒にできるのは嬉しいことです」

――樋口さんの魅力を一言で言い表すなら?

――今回、どんな舞台を創り上げたいと思っていらっしゃいますか?

「自分の人生が本当に始まった、と僕が思えたのは、父が癌で亡くなった時でした。それまで、僕は父との間にいろいろとわだかまりがあったのですが、その日、僕が家族で一番最後に病院に駆けつけると、ものの数分で父は逝ったんです。明らかに、僕を待っていて、自分の死にざまを見せてくれた。親父かっけえな、この人の子供に生まれて良かったと心から思えて、それまでの30数年のわだかまりを、父がさっと持って行ってくれたと感じました。そういうふうに思うことで、いろいろなことが変わりました。

最近、家族関係がうまくいっていない人が多いと思いますが、自分のルーツになる人たちに感謝できないことって悲しいというか、自分が親への感謝の心を持てた時に人生って始まるんだな、と僕自身、思えたんです。ご覧になった方が、親に対する感謝の気持ちを思い出したり、目の前にいる人の存在は決して当たり前じゃないんだと立ち返る舞台になったらと思っています」

社会にとっても、関係者たちにとっても意味がある。そんなカンパニーを目指して

「僕は四季に骨をうずめる気持ちでいました。26歳の頃に、ずっと俳優をするのではなく演出家として劇団に貢献しようと決意したのですが、浅利(慶太)さんを尊敬するあまり、ノーが言えない自分であることに気づいたんです。クリエイターとしてやっていくには、先生そこは違うと思いますと言うことも時には必要だ。そのためには新しい場所で学んでいくことが必要なんじゃないか、と思って劇団を出ることにしました。四季はいつも心の中にあるし、いつかお役に立てたら…そういう自分でありたい、という気持ちは今も持っています」

――そしてロンドンに留学されたのですね。

「映画俳優のゲイリー・オールドマンの母校、ローズ・ブルフォード・コレッジで演出を学びました。“この小道具を使って3人組で10分で何か作りなさい”といった即興課題をたくさんやりましたね。実際のところ、ゴミみたいな(つまらない)即興ばかり出てくるんだけど(笑)、その中できらりと光る原石みたいなものが生まれたりする。失敗してもそれを失敗ととらえず、そこから得られる発見を大切に、“作っては壊し”を繰り返してゆくところに、ヨーロッパの気風を感じ、僕もそういう風に芝居を作りたいと思いました。 この学校で半年間学び、残りの半年間は舞台を観たりワークショップに参加してから帰国。そして志を持つクリエイターや役者が羽を広げて、本当にやりたいことに挑戦できたり、自分のブレイクスルーを体験できる場になれたら、という思いでカンパニーを立ち上げたんです」

――演出にとどまらず、カンパニーを運営する上で、ご苦労もあったのでは?

――“学校公演プロジェクト”を始めたり、今回の公演では“ソスペーゾ・チケット”を導入されています。

「経営者仲間からは“お金にならないことばかり考えるね”と言われていますが(笑)、僕は可能性を感じています。“学校公演プロジェクト”は、スポンサーやサポーターを募りながら、日本各地の学校で僕らの芝居を上演するというもの。根底にあるのは、子供たちに本物(の芸術)に触れてほしい、という思いです。それによって子供たちが何かを感じたり気づいたりすることがあって、いじめだったり自殺だったり、彼らの抱える問題に何か変化を与えられるのではないかと僕は信じています。学校によっては招聘のための十分な予算が組めないところもあるので、それを補填するような仕組みとしてこのプロジェクトを立ち上げました。

“ソスペーゾ・チケット”というのは、イタリアでお金に余裕のある人が、バールで次の人のコーヒー代を払うという習慣に想を得たもの。余裕のある方が1枚1000円でこのチケットを買って下さって、それが4枚集まると一人の学生が無料で公演を観ることが出来るというものです。制作を手伝ってくれてる男の子が、こういうのやってみたらと提案してくれました。演劇ファンの中には、“誰かのために何かしてあげたい”という気持ちをお持ちの方もいらっしゃるので、そういう方と子供たちを繋げることも僕らの役割なのかな、と思っています」

――社会における演劇の意義を意識していらっしゃるのですね。

(取材・文・写真=松島まり乃)

*無断転載を禁じます

*無断転載を禁じます