3月末からおよそ3か月の間、日本ではほぼ全ての劇場が閉鎖。“STAY HOME”を余儀なくされる中で、劇場で空間・時間を共有することが叶わず、舞台関係者・観客双方にとって歯がゆい日々が続きました。

そんな状況下でもせめて、演じ手と観客がオンラインで緩やかに繋がり、ミュージカル愛を共有する機会を創出できたら…と、本誌では5月23日、オンライン・イベント「MTJオンライン・クロストーク」を開催。上口耕平さん・宮澤エマさん・永野亮比己さんをお招きし、ご自身、そしてミュージカルの“これまで”“今”、そして“これから”を熱く語りあっていただきました。本稿ではリモートという不自由な環境にも関わらず出演を快諾されたお三方に感謝しつつ、当日の模様を振り返ります。

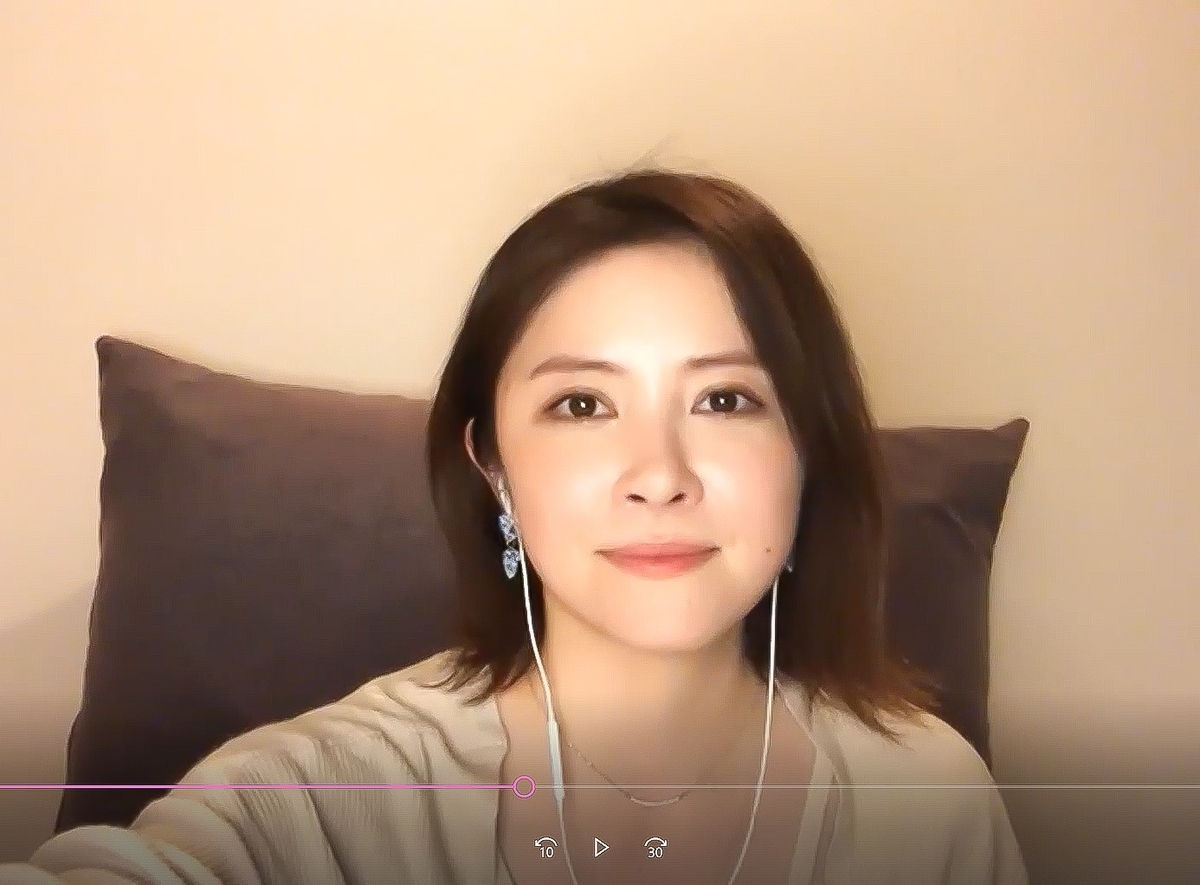

夜8時過ぎ、画面にはまず宮澤さん、永野さんが登場。“エマちゃん、久しぶり。この前、(時事問題バラエティ系のTV)番組で喋っていたね”と永野さんに話を振られ、宮澤さんは“司会の方とは違う空間での撮影でした。スタッフの方もできるだけ少なくということで、それまでとはかなり状況が変わっていました”と、現場の緊張感を語ります。

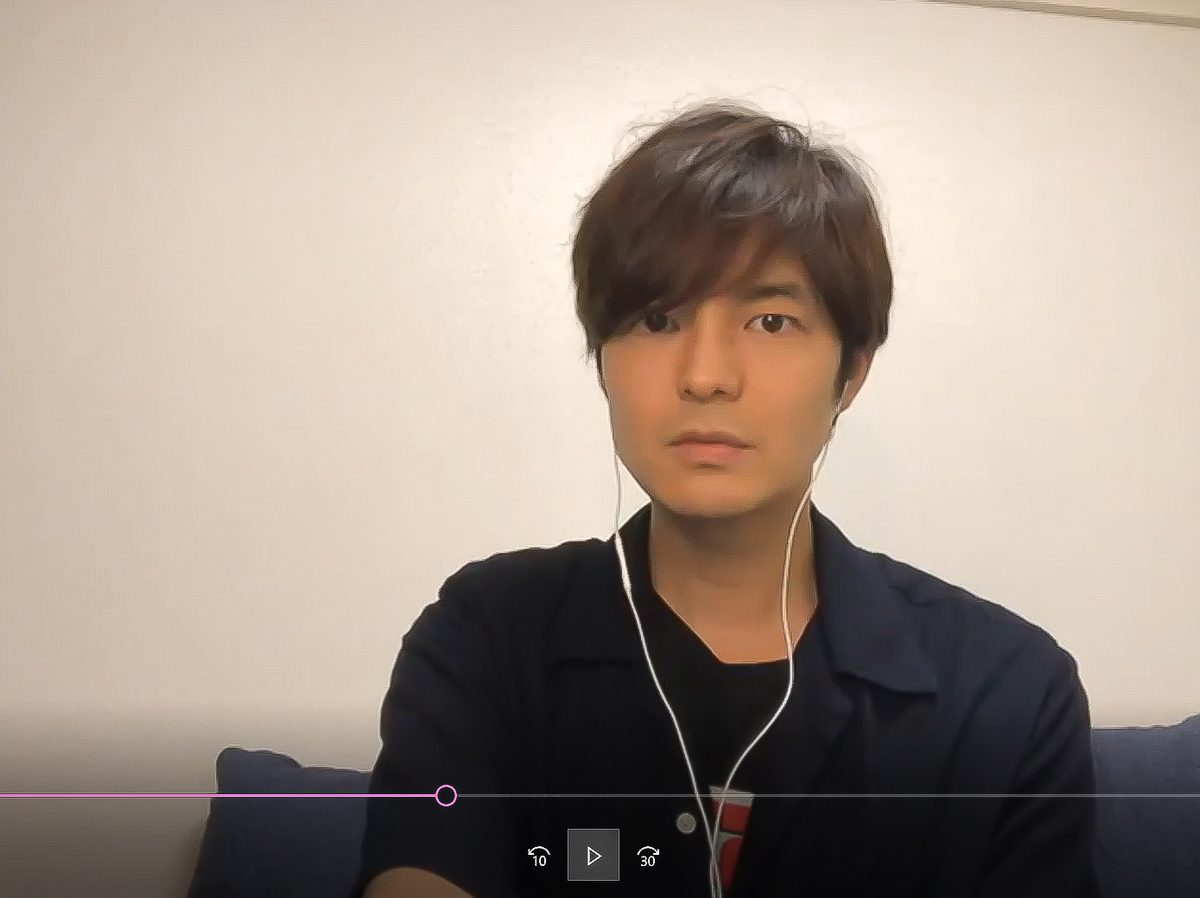

“今日は配信なので、TVと違ってセルフメイク。(スマホの小さな画面でも)高画質でご覧になっている方がいらっしゃるかもしれないので、必死でしたよ~”と場を和ませてくださっているところに、上口さんが登場。使用予定だったPCがご機嫌斜めとのことで、“まさかのスマホ出演”となったようです。チャット画面には視聴者の皆さんから“待ってました~”の声が続々。

エクササイズも交えつつ

それぞれの“これまで”を回顧

メンバーが揃ったところで、まずは小ネタとして、お三方のSTAY HOME中の健康法をうかがいます。宮澤さんは動画を観ながらヨガを。上口さんは『ウエスト・サイド・ストーリー』出演時の“踊れる体”を維持すべく、当時のアップを継続。そして永野さんはバーレッスン…、とのこと。実はこの日、お三方には特別に“視聴者へのプレゼント”をご用意いただいており、ここで早速、永野さんがこの日のために撮ってくださった動画“お勧めエクササイズ”をご紹介することに。

お尻の下の筋肉を引き上げるエクササイズで、椅子の背などをホールドし、“つむじから足先までまっすぐ意識し、骨盤の腸腰筋が下から上に行くイメージで”、片足立ちを行います。“パッセする足がぶらぶらしてると意味がないので、引き上げる意識をしながら10セットを毎日2回やると地味に効果あります”と、永野さん。動画を観た上口さん、宮澤さんからは“これはきつそう~”との声が上がり、観ながらやってみた視聴者の方からは“毎日やったらかなり効き目ありそう!”と喜びの声が。誰もが運動不足で体型が気になりだした時期とあって、タイムリーな贈り物となったようです。

続いてはざっくりと、お三方のプロフィールを振り返ります。司会(松島)による過去のインタビュー記事を参照しつつ(“皆で見るってなかなかないから、恥ずかしいね~”と照れる上口さん)、それぞれにいくつかの作品を回顧。上口さん演じるピート・ベストが悔しさいっぱいにバンドを去るシーンが印象的だった『BACK BEAT』や、即興ダンスを踊るシーンにドキドキしたという映画『蝶~ラスト・レッスン』。宮澤さんが『ドッグファイト』『シスター・アクト~天使にラブ・ソングを』『ピピン』で演じた、いずれ“一癖、二癖ありました”という”諸役。そして永野さんが劇団四季時代、他の演目を抱えながら(なんと!)700回ほど出演したという『キャッツ』…。

視聴者の方からもあの作品、この役が良かった、とコメントが届き、改めてお三方が日本のミュージカル界でどれだけ活躍されてきたかが痛感されます。

また永野さんのパートでは、上口さんが“アッキー(永野さん)のダンスを観ていると、体がどんなに動いても頭がぶれない。これってしなやかに踊るのに大事なことなんだね” と指摘。これに対して永野さんが“胸から上、頸椎をどう使うか、なんですよ”とポイントを語り、お二人がぐっと身を乗り出す一コマも。“耳を後ろに引き上げる感覚で動いていることが多いです。耳をぴくぴく動かせますか?”というミニ・レッスンに皆でトライし、宮澤さんからは“眉が動いちゃった”との声が。

特別な演目『WSS』の思い出

ダンスにおける意外な“コツ”を学んだところで、話はお三方が意気投合するきっかけとなった演目、『ウエスト・サイド・ストーリー』(以降WSS)に移ります。本年2月1日に幕をあけたSeason 2で、上口さんはリフ、宮澤さんはマリア、永野さんはアクションを演じました。

上口「思い出はたくさんあります。ジェッツのダンスは、これまで経験した中で最も高度なダンススタイルで、現場ではアッキーのようなスーパーダンサーがたくさんいて勉強になりました」

宮澤「WSSには長い歴史があり、皆の心の中にそれぞれのWSSがある。そんな中で2020年にこの作品を上演することになって、私がマリアを演じる意味とは何なのか。作品の重みと戦いながら自分のものを生み出すプロセスにおいて、本作ほどのものはなかったですね。出演が決まった時に、特に両親世代からものすごい反響があって、どうやってこの役に見合う役者になれるかと日々プレッシャーを感じました。それは出演者の皆さん同じで、だからあれだけ一致団結できたのかなと思います」

永野「みんな命かけていたものね。今回、僕らが演じるとなった時に、伝えないといけない(人種差別、ヘイトという)現実が今もなおある。誰かにこれを届けられたら今日、朽ち果ててもいいという気持ちで一回一回、120%で向き合っていました」

上口「開演前にジェッツで集まると、全員が命かけてることがわかって、涙が出そうになるんです。俺もできることすべてをぶつけよう、と思いましたね。あの数分間は毎回、痺れてました」

宮澤「あのオープニングはシンプルな動きだからこそ、ごまかせない。あの緊張感漂う中でみなが一糸乱れず踊る姿、大変さはひしひしと伝わってきました」

上口「セーリングステップという、みなが膨らんでいくところが一番高度で、少しでもずれるといけないので、息を合わせてチェックしてたね」

永野「リ・ステージングのフリオ(・モンヘ)もずっとこだわってたね。僕らはリーダーのリフに踊りながら空気を合わせて、どんどん盛り上げていくのだけど、リフはwキャストだから小野(賢章)君の時とは空気が変わる。毎回新鮮だったなぁ」

お話を聞くうち脳内でその光景が再生され、視聴者からも“かっこよかったです!”等のコメントが。もう一つ今回のプロダクションで重要だったのが、現代と作品世界を結びつけるラスト・シーン。対立するコミュニティの和解を示唆し、希望を含ませた従来の表現とは異なる、ハードな演出でした。

宮澤「2020年に上演する意義について、いまだに銃社会はなくなっていないというコアなメッセージを強く打ち出したかったのかな、とは感じていました。一役者としてはそのバージョンのメッセージを伝えるのが役割だと思いますが、カーテンコールで“笑わないで”と言われたのは初めてで。みんなもすごく大きなものを背負っていたよね。(マリアが)銃を向けるシーンでは凄い表情だったし…」

永野「海外の事件(ヘイト・クライム)のニュースをネットで見たりはしているけれど、日本にいるとリアルに感じることってなかなかないですよね。あそこで初めて、言葉にできないような思いをつきつけられた気分になりました。マリアにピストルを突き付けられた時、自分は生きてていいんだろうかと、何もできなくなった感じだった…」

宮澤「耕平君演じるリフは1幕で亡くなっているのに、あのラストに出て行かないといけなくて…」

上口「一人の役者として立っていて、と言われました。2幕の間、僕はモニターでジェッツの行く末を観ていましたが、なんともいえない悔しさがわいてくるんですよ。だからマリアが彼らに銃を突き付けた時、自分が言いたいことをマリアが言ってくれた気がして、感情が高まってしまうのを抑えながら、(観客の)皆さまに問いかけていました。いざという時に人間ってなにも出来ない、だから今できることをやらなきゃな、とも感じましたね」

永野亮比己さん 神奈川県出身。17歳で渡欧、M・ベジャールに学ぶ。NOISMに所属後、劇団四季で『キャッツ』『ウィキッド』等に出演。『ウエスト・サイド・ストーリー Season2』ではアクションを演じた。振付家としても活躍。『ビリー・エリオット』ではオールダー・ビリーを演じる予定。

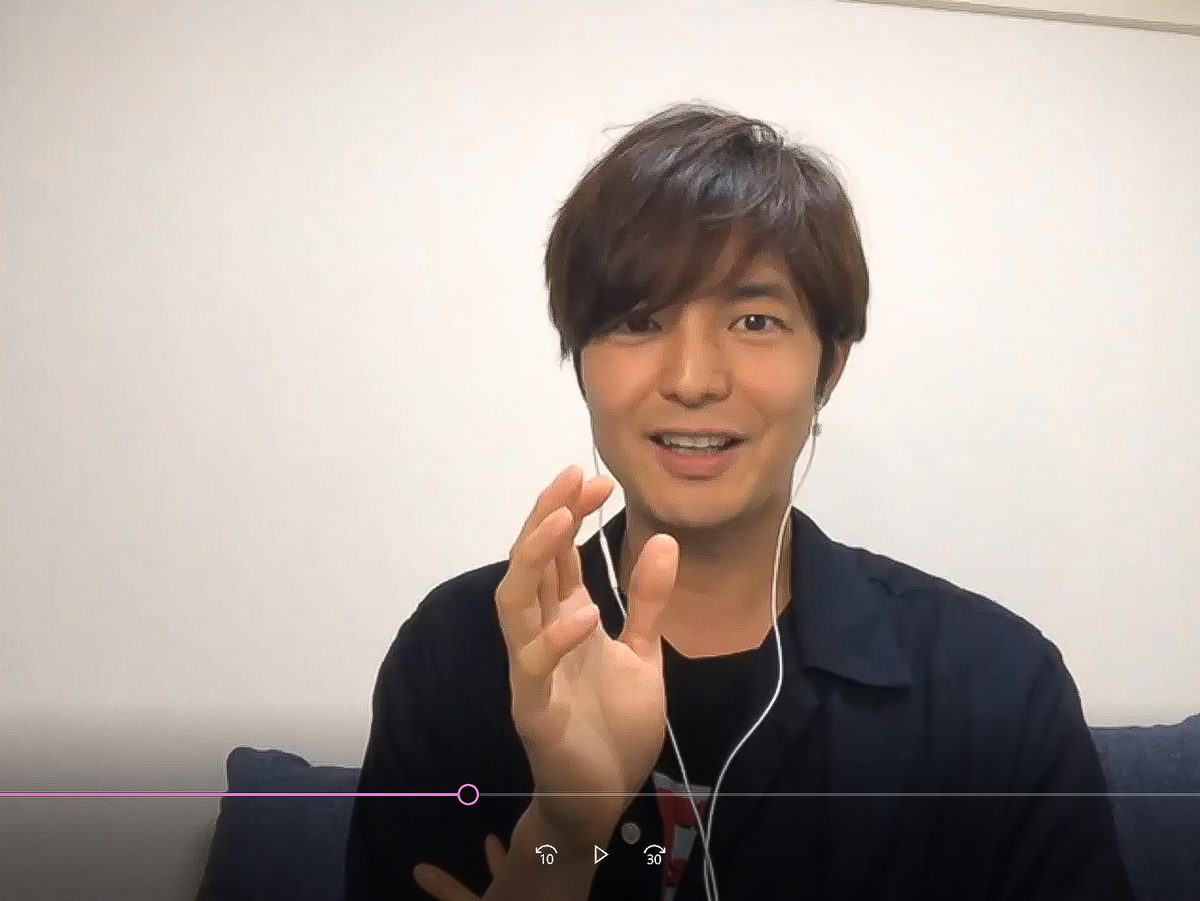

「公演の間、どうやって体をメンテナンスしていましたか?」「アップはどういうものでしたか?」「心に強く響いた台詞は何ですか?(←上口さん「俺らにはここしかねえ」宮澤さん「私は信じてる」永野さん「生まれた時からめちゃくちゃだったよ」)」「(本作の)楽曲はいかがでしたか?」「本番前はどういうふうに声を作っていましたか?」など、視聴者からの質問にも丁寧に回答いただいたところで、『WSS』コーナーは終了。“(今は行けないけれど)劇場のここが懐かしい”“妄想キャスティング~この役を演じてほしい”といったお題トークで気分転換をしたところで、上口さんから皆さんへのプレゼントが! “今、少し光が見えてきていると思うので”と選んで下さったナンバーを、優しく、丁寧に歌いあげて下さいました。思いがけない生歌のプレゼントに、“88888…”がチャット画面を席巻。(リモートで歌うのは)初めての試みで、ドキドキしましたと照れる上口さんです。

ミュージカルは“生きる希望”に

なりうる

さて今回、ぜひ皆さんで話し合いたかったのが、舞台芸術の社会における意義について。コロナウイルス禍によって全ての舞台公演が中止となる中で、SNS上ではまるで舞台芸術そのものの存在意義を否定するかのようなつぶやきも散見され、舞台関係者や観客は、日本社会における舞台芸術の浸透度が必ずしも高くないという現実を突き付けられました。私たちが愛する舞台、ミュージカルというものは、“不要不急”の存在なのでしょうか? お三方はこの時期、どんなことを感じていらっしゃったか、忌憚なく語っていただきました。

上口「僕自身は小さいころ、舞台に触れて、その時の感動があったことで、これまで生きて来ました。舞台があっての僕、という感覚です。二人や、視聴者の皆さんはどうですか?」

永野「芝居をやっている時、本当に何かを感じたり、思いを持っていないと、ウソがあることがわかってしまうよね。でも、普段の生活の中では、僕らは表面的に取り繕って、きちんとコミュニケーションをすることを避けている面もある。だから、芝居って、人間の“真のコミュニケーション”を思い出す、すごくいい場だと思うんです。それを観ることで、普段の生活もうわべだけにならず、相手と心を通わせよう、と思えるんじゃないかな」

宮澤「アート系のジャンルはライフラインの一つではないということで、最初に“切られる”存在なんですよね。それはある意味、仕方がないけれど、今回は日本における、舞台芸術に対する見方が明るみになったように感じます。

確かに、私たちも舞台をやっている時は、例えばWSSに出演していれば1957年のマンハッタンに埋没してしまって、稽古から帰ってTVニュースを見るのもおっくうになるほど、そこだけが“世界”になってしまうこともあります。(だからこれまでは見えていなかった部分もあるけれど)ミュージカルの世界って全国民から見れば“近しいもの”ではなくて、実際は限られた人数の方がご覧下さっていたものなんだな、と今回、身をもって感じました。

でも、一度でも劇場に身を運んで体験してみれば、そこには唯一無二の体験があって、いかに人生を変えてくれたり、生きる希望になりうるかがわかります。多くの方にそんな体験をしていただいて、ミュージカルというものがリスペクトしてもらえる存在であると認識していただくには、どうしたらいいか。それは日本の劇場の未来を考えた時、とても大事なことだと思います。

事態が落ち着いた時に人間は芸術を求めるようになる、と言われますが、今、手を打たないと、その時には存在していないかもしれない。今、出来ることを考えていきたいです」

永野「この先、社会がコロナと共存しなくてはいけないかもしれない中で、舞台芸術の“配信”って少なからず残っていくのかなと思うけど、そうなった時こそ、生(なま)のもののリアリティは余計に増すと思います。生で観て戴く、という形を出来るだけ残していけるといいな、と思います」

視聴者の方々からも、“舞台によって励まされたり、生きるエネルギーをもらってきました”“絶対なくなってほしくないです”といった声がいくつも届き、オンライン空間で皆の思いが一つに。

しかし宮澤さんの指摘のとおり、社会における舞台の立ち位置には、向上の余地があるようです。

宮澤「人口の何パーセントが芸術を不可欠と思っているかと問われれば、アメリカでさえ、その数字は決して多いわけではないと思います。でも守られるべきと考える人たちがいて、公的支援も含めてアートをサポートするシステムが出来上がっている。私たちも日本でそう思っていただけるよう、閉ざされた空間にいるだけでなく、外に働きかけていかなければ、と思います」

永野「芸術が“必要なもの”と思ってもらえるような伝え方ができたら、とはいつも思っています」

上口「例えば、ディズニーってほとんどの子供は大好きじゃないですか。ディズニーの歌って踊るミュージカルがこれだけ受け入れられるのだから、ミュージカルってもっと普遍的な存在になってもいいと思うんですよね。そのためにはどうしていけばいいのかな、とはいつも思っています。家族で気軽に観に行けるようなオリジナル作品がもっと出来て来るといいのかな」

宮澤「多様な人たちに足を運んでいただけるような状況が生まれるといいですよね。劇場数が限られているので、なかなか難しいのかもしれないけれど、“初めてのミュージカル”のきっかけになるような舞台があることは大事だと思います。ブロードウェイやウェストエンドと違って、日本にはエンジェル(新作製作を支える投資家)という制度はないけど、クラウドファンディングの存在に可能性があるかもしれません。日常生活の中で気軽にアートに貢献できるシステムがポスト・コロナに生まれてくるといいなと思います」

永野「日本では、ある程度の収益が見込めないとお金を出さないという気風があるのかもしれないけれど、僕がヨーロッパにいた時は、可能性に賭けてお金が出されて、その結果生まれた舞台がけっこうあったんですよ。そういうものが日本でも増えていくといいですよね」

お客様のため、

“より良い”舞台を目指したい

今後、少子高齢化が進んでゆく中で、内需だけに依存していては日本のミュージカル産業は立ち行かなくなる。その意味でも、海外上演も可能なオリジナル作品の創出には大きな期待が寄せられます。

上口「僕は『Color of Life』『DAY ZERO』と、オリジナル作品に携わることが少なくなくて、モノづくりの愉しみは知っているつもりです。なので自分でも、こんな舞台があったら面白いな、と想像することがあるんですよ。例えば僕は生まれが関西なんですが、関西弁ってグルーヴに乗りやすいというか、角が少ないので、音楽となじみやすいと思うんです。関西弁を主としたミュージカルを創ったら面白いんじゃないか、かっこいいんじゃないか、と密かに思っています」

永野「お笑い的な? こういう時だからこそ、笑いって大事だから、いいアイディアだと思う」

宮澤「これまでは良くも悪くも、日本では内需だけでやってこれたけど、そうでない時代になった時には、私達自身もアイディアを出し合っていかないといけないですよね。日本にはユニオンも無いですし、立場はそれぞれなので俳優は発言しにくい部分もあるかもしれないけど、最終的には、お客様が喜んでくれることをするのが私達の仕事ですから。今はこういう大変な状況だけど、だからこそ自分の足で立って、自分で考える。それが自分にかえってくるんだろうと思います。今回のように座談会をやって、たくさんの方に見ていただくことにも、そんな意味があると思います」

より良いモノづくりのためには、(批判ではなく)批評的な視点を持ち、意見を言いあうことも大切かもしれません。

永野「この前のWSSはディスカッションが多くて、すごくいい現場だったよね。自分を高めるためには、よくない部分を指摘してもらうことは凄く有難いし、嬉しいことです」

上口「僕もこれまで、いろんな言葉をいただいて、自分でトライを繰り返す中で、俳優としてここまでやってこられたという実感があります。作品だって(忌憚なく)意見を交換する中で、もっといいものになっていくんじゃないかな」

ここで視聴者より、劇場で配られるアンケート用紙は電子化してもらえたほうが(帰途などに)書きやすい、というコメントが。

上口「それはいいアイディアかもしれないですね。あと、昔あったベニサン・ピットという小劇場には観劇後に飲める空間があって、そこに演出家や俳優もやってきてお客さんたちとああでもないこうでもないと語りあってた、と聞いたことがあります。“今、同じ演目を共有した”という関係性の人たちがその舞台について語りあえる場があったら、ブラッシュアップにつながっていくかもしれないですよね」

…という話題が出ましたので、本誌で時折、行っているイベント「観劇を深める会」(舞台鑑賞後に感想を語りあい、作り手から作品の意図などをうかがう会。レポート『いつか~one fine day』『Hundred Days』)についても言及させていただきました。

宮澤「感想を語りあうことも素敵だし、皆さんの気づきを主催に届けていただくこともとても意味があると思います。私は以前、未来を舞台にしたオリジナル作品を観た時、その物語の上層部の人たちが全員、男性で残念に思ったことがあるんです。未来って何でもありなのに、今の世の中を反映したものしか作れないのかな…と。そこに何か意図があれば別ですが、その作品はそういう感じではなくて(無意識に男性優位になっていて)。そういう作り方だと、多様な客層に観ていただくことが難しくなってしまいます。(普遍的な作品を作っていくためにも)観た方から率直な感想を送っていただけると、日本のミュージカル業界はより、良くなっていくと思います」

…などなど、様々な意見が交わされたところで、宮澤さんから歌のプレゼントが。ご自身のインスタライブでは、途中まで宮澤さんが歌い、サビになったら視聴者が歌う“風呂カラ”が好評なのだそうですが、ここでも宮澤さんが子供の頃から“VHSのビデオが擦り切れるほど観た”という某ミュージカルのテーマを(英語で)歌唱。その美しい歌声とともに、生きてさえいれば明日は来る、という内容に心が励まされた方も多かったことでしょう。

時間を大幅に延長しながら展開したトークも、そろそろ終盤。最後にお一人ずつ、締めの言葉をいただきました。

宮澤「今日はこういう会に呼んでいただけて嬉しかったです。舞台がいつ再開するか誰にも分からない、闇の中を歩いているような状況で、これだけ熱く舞台を語ったのは本当に久しぶりでした。みんな気持ちは一緒だからこそ、一丸となって明るい未来、存続できる未来を出来るよう、もっとアクティブに動き出したいです。SNSでも発信は続けていきますので、ぜひチェックしてみて下さい」

上口「まずは『WSS』について話せたことが嬉しかったです。打ち上げもまだという中で、作品についてたくさん語れたことに感謝の気持ちでいっぱいです。今はこういう状態だけど、これから先、きっと光が待っていて、僕らがそうであるように、皆さんも舞台を愛して待っていてくださっている。だから次にお会いすることが出来たら、そこにはものすごい感動、スパークが生まれると思います。それを一緒に楽しみましょう、待ってます!」

永野「どうしても話したかった二人と話せてうれしかったです。そしてこのトークを聴きに来てくださった皆さんにも感謝しています。これからも配信を含めいろいろな活動を続けて、業界の未来に光が見えるようにしていきたいです。みんな、とにかく健康第一でいようね。この状態を乗り越えて、劇場が再開したら、僕らは今までの2倍、3倍、5倍、元気な姿をお見せしますから!」

穏やかな中にも3人の、そして視聴者の方々の熱い言葉が交わされ、ミュージカルの明日について確かな“希望”が感じられたひととき。その後、劇場は再び扉を開き、上口さん、宮澤さん、永野さんもそれぞれの活動に回帰されています。“ニュー・ノーマル”という枠組みの中で、日本のミュージカルはこれからどのように発展してゆくのか。私たちはそれを、どのように応援してゆけるのか…。この日、語りあったことを胸に、お三方の活躍を、そしてミュージカルの明日を見守ってゆくこととしましょう。

(取材・文=松島まり乃)

*無断転載を禁じます

*後日、視聴者の方から編集部に届いたお便りの中から、一通を「読者の声」欄にてご紹介させていただいております。