鉄筋を組んだステージに、ふらりと現れる若者たち。ミュージシャンのロジャーがギターをかき鳴らし、映像作家志望のマークは“1991年のクリスマス・イブに始める”と語り始めます。家賃=rentを1年滞納するほど困窮しつつも、それぞれに過去でも、未来でもない、今を生きる自分たちの日常を…。

恋人の死によって生きる気力をなくしたロジャーは、せめて会心の一曲が書けたらと部屋にひきこもる日々。ロウソクの火を求めて訪ねてきた階下のダンサー、ミミと惹かれあうものの、互いに自分がHIVポジティブであることを言い出せず、ロジャーは彼女を追い出してしまいます。

一方、パフォーマンス・アーティストのモーリーンに振られて傷心のマークは、それでも彼女のパフォーマンス準備を手伝いに行き、彼女が今、付き合っている弁護士ジョアンヌと鉢合わせ。奔放なモーリーンについて語りあううち、二人は不思議な連帯感を覚えます。

ロジャーたちの元ルームメイトで学者のコリンズは路上で暴漢に襲われ、介抱してくれたストリート・ドラマ―のエンジェルと恋仲に。“お金(家賃)はいらない、代わりにキスを”と同居を誘うエンジェルとともに、束の間の幸福に浸ります。

モーリーンのパフォーマンスは、ロジャーたちの元ルームメイトで、現在は大家のベニーによる再開発に異を唱えるもの。逆玉の輿婚で富裕層に仲間入りしたベニーは“サイバーアート・スタジオを作る”という夢を語り、パフォーマンスを辞めさせるようロジャーたちに頼むものの、失敗。モーリーンはパフォーマンス「Over The Moon」を決行します。

その打ち上げの席で互いにHIVポジティブであることを知り、運命の恋に向かって一歩を踏み出すロジャーとミミ。しかし病魔が容赦なくエンジェルの体を蝕み、“いつか自分たちにも起こりうること”を受けとめきれなくなったロジャーは、ひとりNYを去ることを決意。傷ついたミミは…そして散り散りになってゆく仲間たちを前に、自分は“傍観者”でしかないと苦悩するマークは…。

プッチーニのオペラ『ラ・ボエーム』を、1990年代初頭のNYイースト・ヴィレッジに舞台を移し、ジョナサン・ラーソン(作詞作曲・脚本)がミュージカル化。1996年にオフ・ブロードウェイ、続いてブロードウェイで初演以来、世界各地で愛されてきた『RENT』日本人キャスト版が、3年ぶりの上演を果たしました。

HIVポジティブの若者たちが虚空に向かって歌うフレーズ“尊厳なくして 死んでゆくのだろうか…”が、より生々しい痛みとともに耳に残ったり、追い詰められた若者たちが感情をぶつけ、傷つけあう場面“Goodbye Love”が、やはり出口の見えない状況の中で対立や中傷が生まれがちな世相を彷彿とさせたり。AIDSがまだまだ“未知”の“死の病”ととらえられていた時代の言い知れぬ不安感が反映された作品だけに、新型コロナウイルスという新たな脅威にさらされる中での今回の公演は、観る者にそこここで“他人事ではない”感覚を与えます。

また屈指の歌唱力を持つキャストに恵まれたことで、今回の公演は改めて、楽曲の魅力を浮き彫りにしています。特に後半、コリンズ=光永康一朗さん、ロジャー=堂珍嘉邦さん、マーク=花村想太さんが“Finale”の中で一幕の”Santa Fe”の旋律をリプライズするくだりは、奇跡のようなハーモニー。

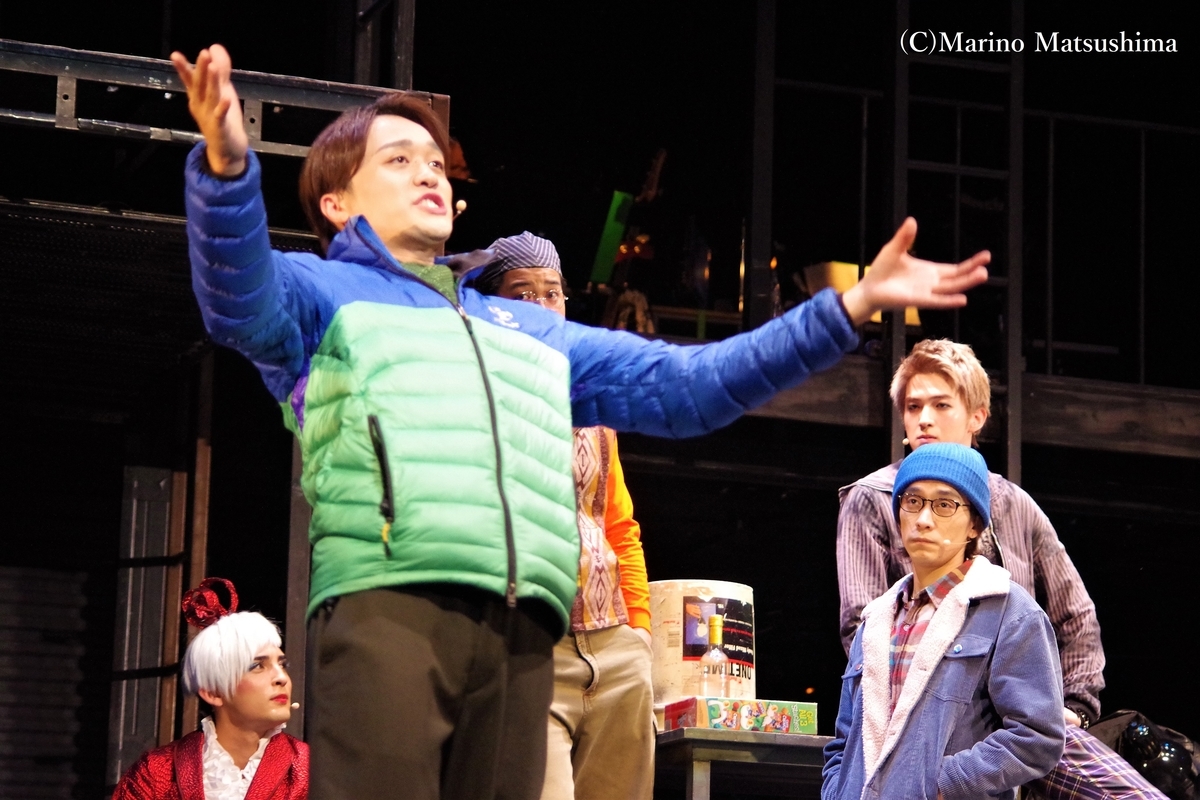

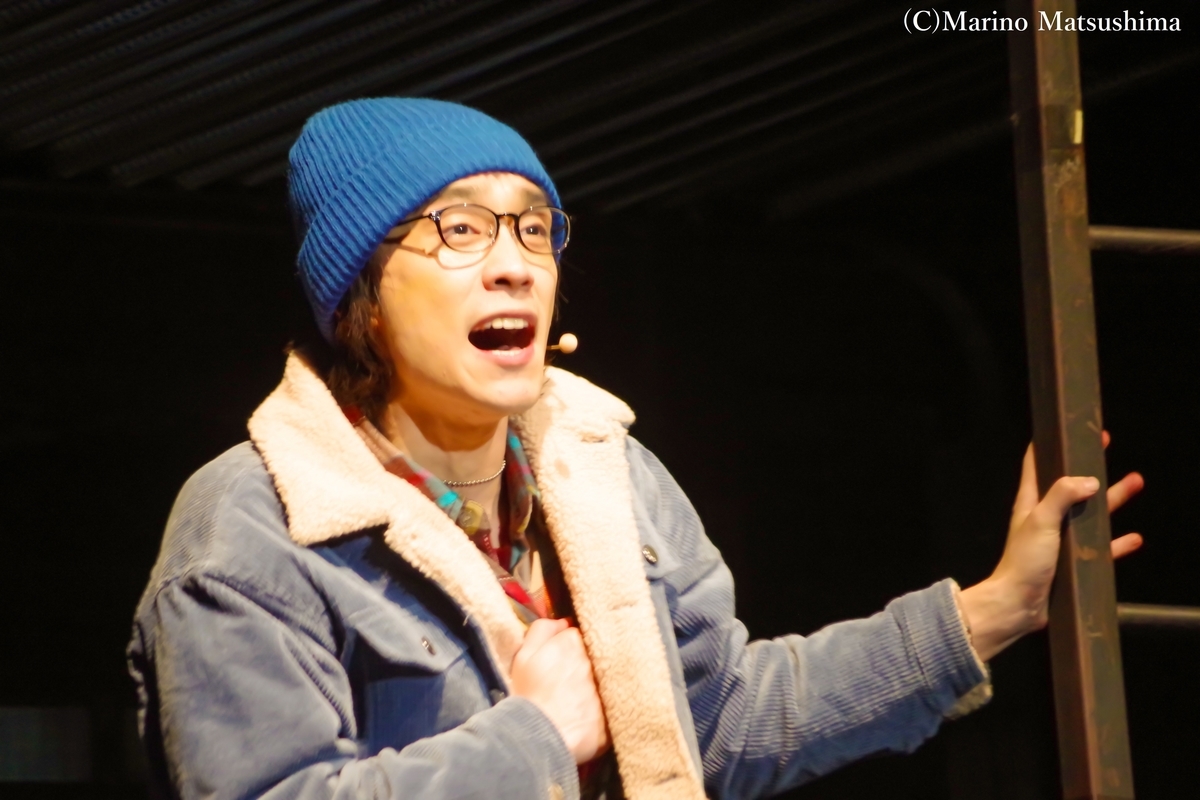

濃密な“生”を希求するキャラクターたちの中で、ストーリーテラー的役割をつとめるのはマーク。強烈な個性を持った若者たちの輪の中では常識的かつニュートラルに映りますが、その中でもずば抜けて個性的なモーリーンが“元カノ”とあって、本質的には“チャレンジャー”・タイプであるのでしょう。そんな青年像をナチュラルに体現していたのが、花村想太さん。大都会で夢を追う芯の強さが、複数の声や楽器の音色が重なってもそこから突き抜け、クリアに聴こえる歌声に表れています。

一方、平間壮一さん演じるマークは、カメラを構える姿に被写体である仲間達への愛着が滲み、歌声も表情豊か。日々を謳歌しているように見えて、次々に親しい人々が去ってゆくことに虚しさを感じ、心の中で感情が吹き荒れる様を陰影深く描き出しています。

彼のルームメイトで、本作のロマンティック・パートを担うのはロジャー。堂珍嘉邦さんのロジャーにはミュージシャンのオーラと色気、そして積んできたキャリアが自然に滲み、圧倒的な説得力。対して、甲斐翔真さんのロジャーは生命感に溢れ、それにも関わらずいつ命の灯が尽きるかわからずやり場のない怒り、哀しみを抱える様が鮮烈です。

命の有限を知るからこそ、自由に生きようとするミミ役を自在の歌声で力強く表現したのは遥海さん。理屈を超え、本能的にロジャーと惹かれあう姿も官能的で、この日の甲斐さんロジャーとは歴代の中でもベスト・カップルと言えるかもしれません。一方、八木アリサさんのミミは全身を振り絞るように訴える歌声がまっすぐに届き、特に後半のクライマックスの一つ「Without You」が出色。

無償の愛を象徴し、本作の“魂”とも言えるエンジェル役のRIOSKEさんは人懐こさ、上口耕平さんは相手を気遣う繊細さが際立ち、加藤潤一さんのコリンズにはエンジェルへの深い愛、光永泰一朗さんのコリンズには出世街道から外れ逞しく生きてきたインテリのバイタリティが溢れます。ボヘミアン的ライフスタイルを謳歌するモーリーン役のフランク莉奈さんは知的な前衛芸術家のオーラ。同役の鈴木瑛美子さんはぶっ飛んだパフォーマンスが強烈な印象を残し、モーリーンに振り回されながらも離れられないジョアンヌを15年から演じている宮本美季さんはセクシーにして人間味豊か。

ベニー役の吉田広大さんは、抜群の歌唱(「You’ll See」でのちょっとした音の修飾が何とも魅力的)で観客を魅了しつつ、ベニーの夢、信念をストレートかつ純粋に表現。敵役的にとらえがちなこの人物のイメージが、吉田ベニーによって変わったという方も少なくないかもしれません。また奈良木浚赫さん、ICHIさん、コリ伽路さん、小熊綸さん、吉田華奈さん、吉原シュートさんによる、マークやミミの母親、プロデューサー、ホームレスの女性等、様々な役柄の演じ分けも的確。

90年代NYの若者群像をリアルに描く物語ながら、終盤にある種おとぎ話的な展開のある本作。ベースとなっている『ラ・ボエーム』とも大きく異なるその結末は、平時であれば作者の個人的な願望の反映として映りますが、今この世界を生きる人々にとってはむしろ、切実に望まれるエンディングと言えましょう。観る者の魂を奮い立たせ強烈に“生”へと駆り立てる、2020年の日本版『RENT』です。

(取材・文・撮影=松島まり乃)

*無断転載を禁じます